※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

読んで字のごとく、体の中の多系統が萎縮してその部の機能低下が現れる病気ですが、さて多系統とは何でしょう。

人体には、消化器系、循環器系、泌尿器系など様々な系統がありますがこの「多系統萎縮症」は神経系に限って使われ、神経系の内で小脳系(小脳症状)、錐体外路系(錐体外路症状、またはパーキンソン症状とも言います)、自律神経系(自律神経症状)の3系統が障害される病気のことを言い、人体の他の系の障害では使いません。

初期には、小脳系、錐体外路系、自律神経系のどれか1系統しか障害されていないように見えても、進行するとともに程度の差はあっても3つの系の全てが障害されてきます。

障害される系ごとの症状は以下の通りです。

① 小脳症状:歩行時ふらつき、手足のコントロール不良、言語障害、眼球運動障害など。

② 錐体外路症状:体が硬くなる、体の動きが鈍くなる、手足が振るえるなど。

パーキンソン病と一見似ている面があり、パーキンソン症状とも呼ばれます。

③ 自律神経症状:立ちくらみ(ひどくなると頭を上げただけで意識消失)、排尿障害、便秘・下痢など。

認知機能は比較的保たれることが多いが様々な程度に低下する場合もあります。

原因はなお不明な部分が多く神経組織が変化を受ける「神経変性疾患」の一つです。

神経変性疾患の代表はパーキンソン病で1,000人に約1人いますが、それよりははるかに少なく、人口10万人当たり13人とされます。

次回、第12回は「てんかん・認知症と運転免許」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

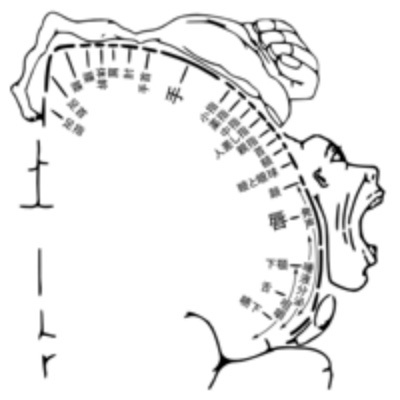

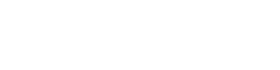

第4回「脳の中のこびと」で、脳を左右対称に縦に輪切りにした断面で感覚中枢(感覚野)と、運動中枢(運動野)はほぼ同じ配列で以下のように順に並んでいることを示しました。

首より上の部分、手指を支配する脳の部分が、他の四肢や体幹と比べると大きくなっていることがわかります。

■大脳の縦切り断面図での「感覚野」の並び(大脳の右半分)

上

外側  内側

内側

下

■大脳の縦切り断面図での「運動野」の並び(大脳の左半分)

上

外側  内側

内側

下

ここで注目すべきは、感覚の経路も運動の経路もともに左右の脳は体の反対側を支配しているということです。

すなわち、感覚機能、運動機能のどちらも、脳の左が体の右、脳の右が体の左を担当することになります。

ですから、脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳外傷などいろいろな疾患で大脳が傷つくと、障害された側と反対側の手足、胴体などに症状が現れます。

これは、運動、感覚を伝える経路の大部分大脳より下の脳幹や脊髄で反対側に交差してしまうためです。

脳幹や脊髄で障害された場合には、障害が現れる側はもう少し複雑な現れ方をします。

また、運動のコントロールや体のバランスを担当する小脳はほとんどの場合、障害された側と同じ側に症状が現れますが、小脳や脳幹の障害される場所によっては反対側の体に障害が現れます。

このように細かいところでは複雑な場合もありますが、原則として、「大脳の傷ついた側と反対側の手足に症状が現れる」と覚えておいて差し支えありません。

昔から時々聞かれる「半身不随」という言葉は、左右のどちらかの半身の麻痺のことですが、もう少し医学的には「左片麻痺」、「右片麻痺」と表されます。

そうすると、「左片麻痺」は右脳の障害、「右片麻痺」は左脳の障害ということになります。

ここで、大脳の中で言葉を話したり、聞き取ったりする機能を担当する「言語野」は、9割以上の人で大脳左側にありますので、言語機能の障害(失語)の症状をもつ人は原則として右(片)麻痺であり、逆に左(片)麻痺の人は失語をもたないということになります。

次回、第11回は「多系統萎縮症」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

振戦とはふるえのことです。

健康な人でも、とても寒いときや恐い思いをしたとき、また、精神的にひどく緊張したときなどにふるえが起こることはよく知られています。

振戦はいろいろなリズムや規則性で、四肢、頚部、体幹など全身のどこにでも起こります。

安静時にみられたり(姿勢時振戦)、字を書いたり、物をもつなどの動作に伴って見られたり(動作時振戦)、ある姿勢をとった時に出たり(姿勢時振戦)などいろいろな現れ方をします。

振戦は不随意運動のなかで最もよく見られ重要です。

ふるえそのものは誰にでも起こる現象ですので、日常生活に困らなければ、特に問題とすることはありません。

しかし、何らかの病気が原因となって起こっている場合があります。

例えば、

1.甲状腺機能亢進症: バセドウ病とも言います。

のどの近くにある甲状腺が過剰に働いて甲状腺ホルモンを作りすぎるために起きます。

手先に細かいふるえがみられますが、その他の主な症状として、発汗、頻脈(脈が速くなる状態)、イライラ、軽度の眼球突出などがみられます。

2.アルコール依存症:慢性アルコール中毒(俗にアル中)とも呼ばれます。

常習的に飲酒を続け、ある段階を通りこすと、アルコールが切れてきたときにふるえがでるのでまた飲んで、そしてまた切れると飲むという行動を繰り返します。

病気が重くなると飲んでも飲まなくても常に手がふるえるようになってしまいます。

3.神経疾患による振戦:代表的な病気は本態性振戦とパーキンソン病です。

両方とも中年期以降に多いが稀に10代の若年者にも現れます。

本態性振戦は手、次いで頭、声に多く、パーキンソン病は手足に多い。

本態性振戦には遺伝傾向があり、飲酒で軽減することが多い。

症状は本態性振戦ではふるえのみだが、パーキンソン病では体が硬くなったり、動きが鈍くなったり、バランスがとれなくなったり日常生活に重大な障害となります。

パーキンソン病では全くふるえの出ないタイプもあります。

ふるえは本態振戦ではある姿勢をとったとき(姿勢時振戦)や動作に伴って(動作時振戦)現れますが、パーキンソン病では安静時に出現し(安静時振戦)その部を動かすとむしろ軽減します。

書字では本態性振戦では大きく乱れますが、パーキンソン病では(重症になると全く書けませんが)書いた字がだんだん小さくなります(小字症)。

次回、第10回は「脳の左・右は体の反対側を支配する」です。

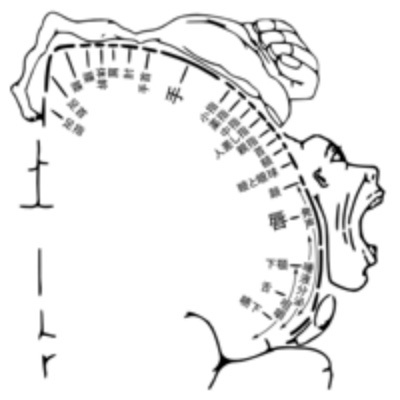

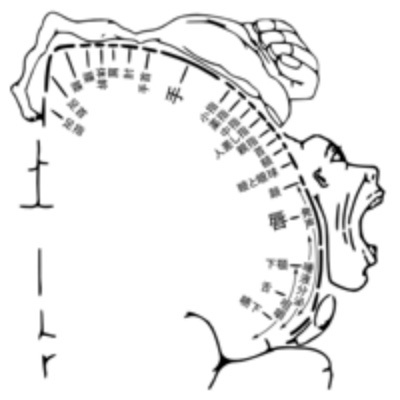

2018年12月22日~23日

大阪府で開催された第5回日本小児理学療法学会学術大会に当院の理学療法士・萱原 康人、矢倉 茜、井上 孝仁が参加しポスター発表をいたしました。

テーマ「発達性強調運動障害児の膝伸展筋力測定の再現性」

「異なる歩行速度が成人脳性麻痺者の歩行周期時間の変動性に及ぼす影響」

「近年注目されている発達障害領域の理学療法に関して、当院では臨床での運動療法に加え研究にも力を入れています。今回は、運動のぎこちなさを明らかにするため障害児の筋力を調査し発表いたしました。今後も知識・技術の両面で研鑽してきたいと思います。」

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

自分の意思に関係なくひとりでに体が動いてしまう現象を「不随意運動」と呼びます。

自分の意志で行う「随意運動」と対比されます。

原則として緊張や感情の高まりで増強し、睡眠中には止まります。

運動をコントロールする神経経路の本幹を「錐体路」と呼びますが、それを補完する神経経路の代表として「錐体外路」があります。

不随意運動はこの錐体外路の異常で起こるのが原則です。

脳の病気である、脳梗塞や脳出血の後遺症、パーキンソン病などの神経変性疾患、脳性麻痺などの症状としてみられます。

薬の副作用で現れることもあります。

不随意運動は運動の起こる部位、速さ、規則性の有無などによって次のようなものに分類されます。

前述の錐体外路の中の障害部位の違いでこのように現れ方が異なるのです。

1.振戦:簡単に言えば震えることですが、いろいろなリズムや規則的性をもって震える現症で、四肢、頚部、体幹など全身のどこにでも起こります。

振戦は不随意運動のなかで最もよく見られ重要ですので次の第9回で詳しくご説明致します。

2.バリスムス:四肢を振り回すような大きく激しい不随意運動。

脳梗塞や脳出血で見られることがあります。

3.舞踏病:首、背骨、上下肢の近位部(付け根に近い部分)に起こる素早い不随意運動。ハンチントン舞踏病などでみられます。

4.アテトーゼ:手足や頭をゆっくりとくねらせるような動きをする不随意運動。

脳性麻痺や代謝異常などでみられます。

5.ジストニア(ジストニー):筋肉の緊張の異常によって異常な姿勢、肢位をとるもの。頸部(けいぶ)の異常姿勢を示す痙性斜頸(けいせいしゃけい)や、字を書く時にだけ手に変に力が入り書きにくくなる書痙(しょけい)もジストニアの1種です。

6.ミオクローヌス:筋肉が瞬間的に急にピクッと収縮する不規則な不随意運動。

健康な人でも入眠時に起こることがあります。亜急性硬化性全脳炎やクロイツフェ ルト・ヤコブ病などの神経の病気でも見られます。

7.口(くち)ジスキネジー:持続的に口をもぐもぐさせたり、舌をペチャペチャさせるような不随意運動。ゆっくりとした規則的な動きです。

8.心因性不随意運動:精神的ストレスが原因で起こる。体や神経の異常でなく、本来の不随意運動ではありません。治療法も大きく異なります。運動の様子が似ている場合には両者の区別が難しいこともあります。

次回、第9回は「振戦」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

「神経」は大きく、「中枢神経」と「末梢神経」に分かれます。

神経組織は私たちの体、精神をコントロールしますのでよくコンピューターに例えられます。

そこでは「中枢神経」はコンピューター本体、「末梢神経」は情報を伝えるケーブル(コード)に相当します。

「中枢神経」は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)から成り、「末梢神経」は、中枢神経からの情報を末梢に伝える「運動神経」などの遠心性線維と、末梢の情報を中枢に伝える「感覚神経」などの求心性線維に分かれます。

見た目では、中枢神経は硬めの絹ごし豆腐のような硬さで、脳脊髄液という液体の中に浮いています。

末梢神経は情報を伝えるコードのようなものですのでいろいろな太さの糸のような触感です。

生命維持のために重要な自律神経も中枢神経、末梢神経から成りますが、この末梢神経も運動、感覚の末梢神経と同じく遠心性線維と求心性線維の両方から成ります。

次回、第8回は「不随意運動」です。

11月10日(土)、平成30年度、第7回銭函リハビリテーション学校を開催しました。

今回は【高齢者の自動車運転】をテーマに、当院リハビリテーション科の医師であり、神経内科医の安藤医師が講義しました。最近、高齢者の自動車事故についてニュース等で耳にすることが多くなりました。今回のお話では、加齢による脳や身体機能の変化と、運転という課題との関連について少し理解が深まったのではないでしょうか。普段運転されない方も、同乗者または歩行者として注意するなら、交通事故を防ぐことができるかもしれません。また当日もご案内しましたが、ご自身やご家族の運転で気になることがある場合は、安藤医師の外来を受診して頂くことで運転シミュレーターなどを用いた運転評価も行えます。お気軽にご連絡ください。

講義後は、頭を使いながら体を動かす体操【コグニサイズ】を実施しました。継続することで認知機能の活性化に良いとされていますので、ホームエクササイズとしてもぜひ取り入れてみてください!

次回は臨床検査技師が中心となり、簡単な体の検査を実施します。みなさんのご参加をお待ちしています。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

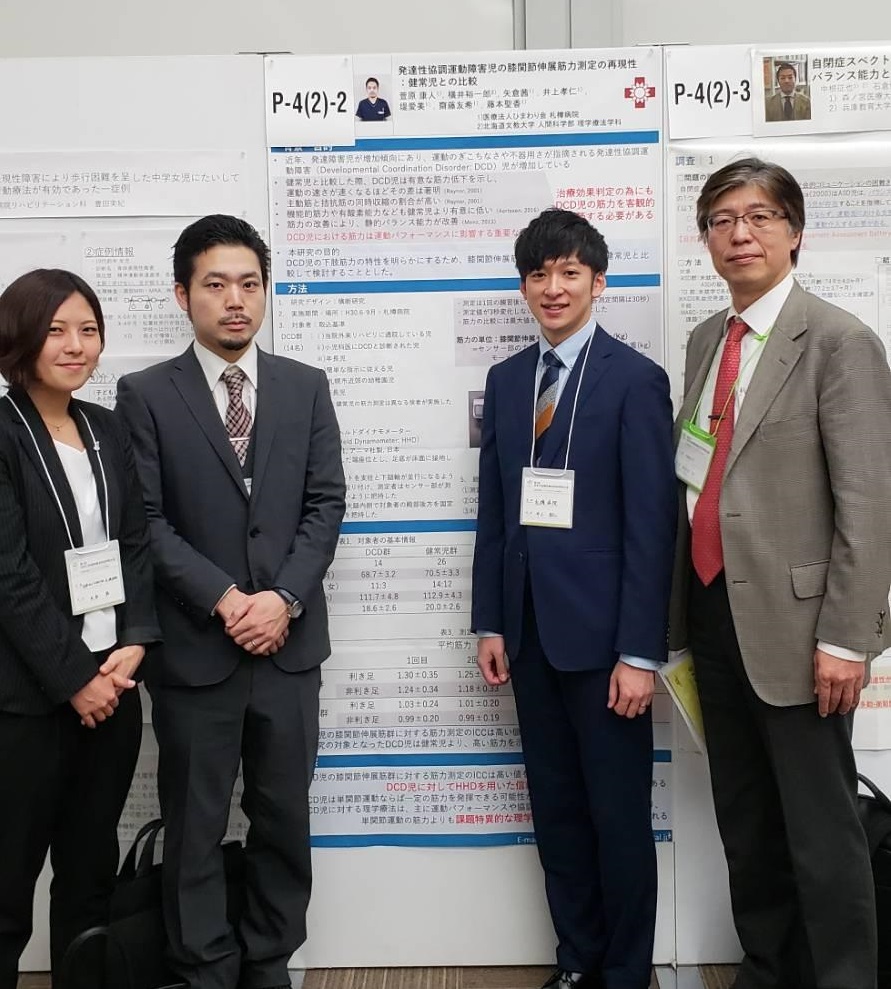

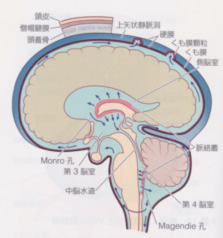

頭蓋骨の内側に脳がありますが、脳は外側から順に、硬膜、くも膜という2層の膜に囲まれています。

更に、脳の表面には軟膜という名の薄い膜が張り付いていますので、脳組織の外側には外側から順に、硬膜、くも膜、軟膜という3層の膜があることになります。

そして、くも膜と軟膜の間の空間(「くも膜下腔」と呼びます)には液体(「脳脊髄液」、略して「髄液」と呼びます)が存在するため、脳は脳脊髄液のなかに浮いていることになります。

脳の内部には側脳室、第3脳室、第4脳室と名づけられる脳脊髄液で満たされたスペース(脳室)があり、くも膜下腔につながっています。

一方、脳はそれと同じ成分の組織である脊髄(腰の部分まであります)とつながっていますので、脳と脊髄を一体とする塊は脳脊髄液のなかに浮かんでいることになります。

脳脊髄液は全身で125-150mLほど存在しますが、脳室の中にある脈絡叢という、荒い網目で薄いナイロンたわし状の組織で1日450mL産生され、全身の脳・脊髄の周りを回って、頭蓋骨の下のくも膜下腔にあるくも膜顆粒という組織で吸収されます。

脳脊髄液の成分は薄い、蛋白、糖、血球を含んでいますが無色透明で、病気になると様々な色を帯びてきます。

脳脊髄液には、通常70-180cm水柱程度の圧がかかっていますが、外傷などでくも膜に傷がつくと脳脊髄液が外部に漏れるため脳脊髄液の圧が下がり、めまい、立ちくらみその他の不定愁訴の原因となります。

この状態は、近年、「低髄液圧症候群」、「髄液漏出症候群」、「髄液減少症」などの名で呼ばれますが、明らかな外傷歴がなくても起こることがあり診断に注意が必要な疾患として知られています。

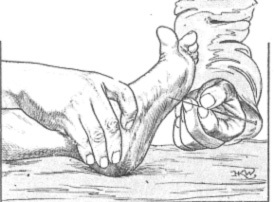

次回、第7回は「バビンスキー兆候」です。

10月13日(土)、平成30年度、第6回銭函リハビリテーション学校を開催しました。

だんだん寒くなってきましたが、受付では「頑張って歩いてきたよー」と活気ある声が聞かれ、こちらもまた元気をもらいました。

今回のテーマは【栄養】で、当院管理栄養士から、バランスの良い献立のお話や、自分に必要な栄養量はどのくらいかなど、簡単にお話しさせて頂きました。後半は、その栄養を摂取するために必要不可欠となる【嚥下(えんげ)】に関し、当院言語聴覚士より、食べることに関するお話をさせて頂き、簡単な飲み込みテスト体操を実施しました。また、トロミの付いたお茶の試飲や、栄養価の高いゼリーを試食していただき、「意外とおいしいねー」と評判もまずまずでした。

次回は当院神経内科医の安藤医師が、「自動車運転」について、認知症のお話を含めて講義する予定です。ご自身では運転する機会がない方も、ご家族のために、もしくは歩行者の視点で聞いて頂けると良いと思います。たくさんのご参加をお待ちしています。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院