2018.10.10 UP

第5回「中枢神経と末梢神経」

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

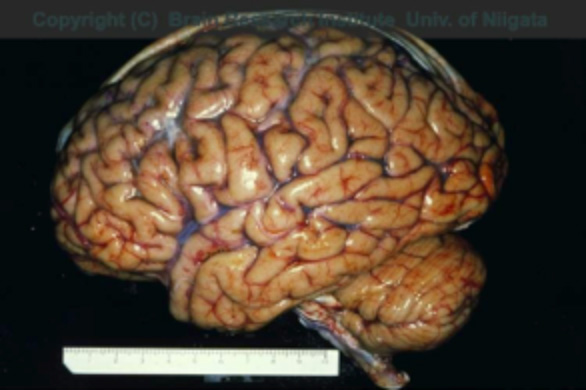

見た目では、中枢神経は硬い絹ごし豆腐のような硬さで脳脊髄液という液体の中に浮いています。

生命維持のために冶重要な自律神経も中枢神経、末梢神経から成りますが、この末梢神経も運動、感覚の末梢神経と同じく遠心性線維と求心性線維の両方から成ります。

次回、第6回は「脳脊髄液」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

9月8日(土)、第5回銭函リハビリテーション学校を開催しました。

地震による停電等のトラブルがあった中でしたが、8日には銭函・桂岡地区もほぼ復旧し、無事に開催することができました。いつもの皆さんの笑顔が見られて、ホッと一安心でした。

今月はイベントの回であったため、予定通り、1時間半にわたり身も心も【ヨガ】にたっぷり触れて頂きました。講師はヨガインストラクター資格を持つ、当院理学療法士が務めました。体の動かし方だけでなく、物事の考え方なども、ヨガから学ぶことがありましたね。

10月は【栄養】がテーマです。またたくさんのご参加をお待ちしています。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

大脳外観(大脳を左側面から見た像)

後

後

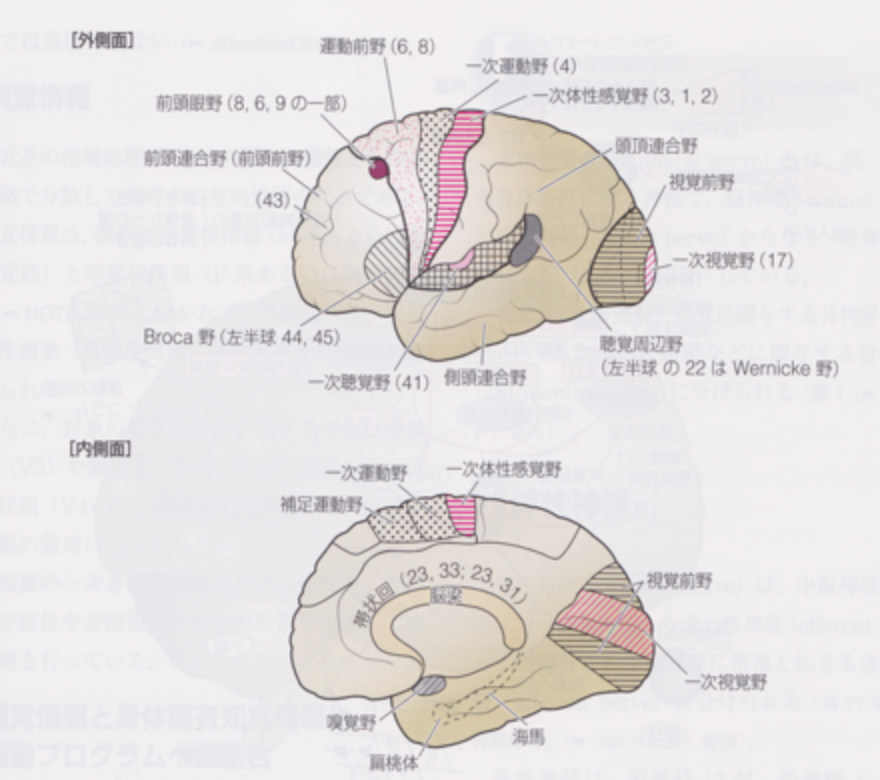

脳はその部位ごとに役割の分担があります。脳は、外見的に、左右対称的な専門的に言うと次の図のようになっています。これは、場所ごとに役割があることを示すためのものですので覚える必要はありません。

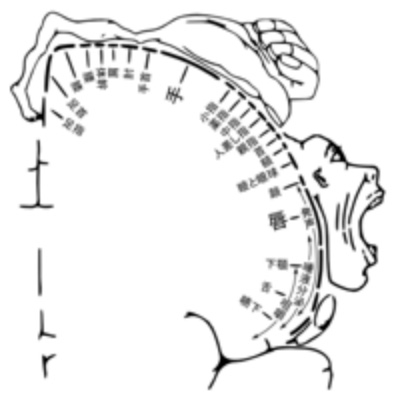

特に、われわれに身近な機能である感覚機能や運動機能では、脳のどの部位が体のどこに対応するかが良くわかっています。感覚機能でいえば、上図の横線赤の「一次体性感覚野」で右脳を縦切りにした断面を示すと、

後

後

のようになり、運動機能でいえば、先の脳の外観の図で、黒・印の「一次運動野」で左脳を縦切りにした断面を示すと、

後

後のようになります。

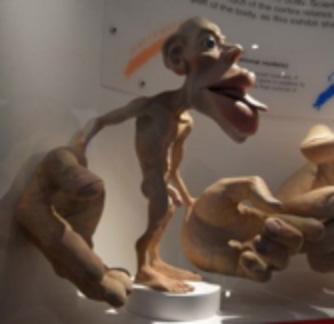

感覚系でも、運動系でも顔や指、次いで手など細かな感覚や動きを担当する場所が脳のなかでも大きな部分を占めているのがわかります。そこで、上の二つの図のように人間の体の担当する部位を脳の上に記すと、あたかも人体のように並ぶため、この人間の図をホムンクルス(英語で「こびと」のこと)と呼びます。この、感覚機能、運動機能で脳が占める体積の割合で実際の人体を作ったモデルがイギリスロンドンの大英自然史博物館にありますのでそれを示します。

感覚野のこびと

感覚野のこびと

運動野のこびと

運動野のこびと

両こびとはほぼ同じで、区別の必要がありませんが、顔と指が大きいのが印象的です。

ここで示したのは、感覚機能や運動機能という比較的単純な機能ですが、われわれの五感、更に、思考、感情など様々な場面で実際の症状と脳の中の場所との対応があります。これを担当するのが神経内科です。

次回、第5回は「中枢神経と末梢神経」です。

8月17日(金)、当院にて回復期リハビリ病棟主催の「家族介護教室」を開催いたしました。今回は、第1部が薬剤師による「再発を防ぐ薬のお話~脳卒中と骨粗しょう症」というテーマで、それぞれの疾患に処方される薬の役割や特徴、副作用、飲み忘れたときはどうすればよいか、飲み忘れないための工夫などをご紹介いたしました。

第2部は、理学療法士による「在宅介護をもっと楽に!上手な介助方法講座」でした。専門職の観点から、車イスの操作、着替えや階段昇降などには、手順とコツがあり介助する側もされる側も体を痛めない方法を実演をまじえてご紹介いたしました。

次回は9月14日 金曜日を予定しています。乞うご期待!

8月4日(土)、平成30年度、第4回銭函リハビリテーション学校を開催しました。今回の内容は、【からだのメンテナンス】ということで、当院リハビリテーションスタッフが講師をさせて頂きました。

講義は、実技を含めた【肩・腰・足】の3部構成で、少し動かすと柔軟性やバランスが変化するということを実際に体感して頂きました。皆さん体の反応がとても良く、「毎日少しずつやってみる」と前向きな声もたくさん聞かれました。継続が大事です。ぜひ取り組んでみてください!

9月のイベントは【ヨガ】を企画しています。たくさんのご参加をお待ちしています。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

【「神経」とは】「神経」の組織の中心は「神経細胞」です。神経細胞は本体に相当する「細胞体」が0.1mm、そこから延びる電線に相当する「神経線維」が1ミリメートル以下~1メートルという大きさです。こういう形をした「神経」やそのネットワークの異常を担当する分野が「神経内科」です。具体的には、認知、運動、感覚、平行機能、自律神経機能などの異常および筋肉の異常を対象とします。

模式的に表現すると、【「神経内科」が担当する3本柱の分野】は、

① 中枢神経(脳・脊髄):コンピュータに相当

② 末梢神経(自律神経を含む):コンピュータから各組織へ連絡する電線に相当

③ 筋肉:コンピュータからの指令により動く末端の組織に相当

ここで、注意しておきたいのは私たちが日常生活の中で、「神経が疲れる」、「神経が休まらない」、「神経をすり減らす」、「神経を使う」などという時の「神経」は、本来の「神経」ではなく、「精神」や「気持」のことを意味し、精神的問題、心理的問題であることをあいまいにするための使われ方をしています。このあいまいさは、「神経」、「精神」、「心理」を扱う近縁の各診療科の区別があいまいになるという現象の原因にもなっています。神経内科は次にあげる近縁他科と症状、およびその捉え方、診察方法、検査方法が異なり、また一部共通する部分をもちますが、その違いを挙げると次のようになります。

① 神経内科(別名、脳神経内科):脳・神経系の疾患を内科的に診察/治療する

② 脳神経外科(別名、脳外科、神経外科):脳・神経系の疾患を外科的に診察/治療する

③ 精神科:精神症状(思考・感情・心の症状)例えば、妄想、幻覚、幻聴、不安、抑うつ、イライラ、不眠、精神症状の身体化を担当

④ 心療内科:心身症(精神的原因による体の器質的症状)を担当

それでは、実際には、どのような症状があれば神経内科受診を考えるのでしょうか。

【神経内科受診を考える症状】

1.意識障害(目を覚まさない、ボーっとしている)

2.認知症・物忘れ

3.行動、行為、言語の異常(精神科疾患との区別が必要)

4.頭痛

5.めまい(回転性と非回転性)

6.聴力低下/耳鳴り(耳鼻科との協力が必要)

7.けいれん (緊急対応が必要な場合もある)

8.視覚の異常 (眼科との協力が必要)

9.力が入りにくい、体の動きが鈍い、筋肉がやせた

10.ふるえる、体がひとりでに動く

11.感覚が鈍い、しびれる

12.歩きにくい 、バランスがとれない

13.排尿障害(泌尿器科と協力が必要)

14.嘔気・嘔吐にも注意(神経救急疾患の可能性あり)

これらをもっと簡単に言うと

1.意識・言葉がおかしい

2.体が不自由(目・口・手・足)

筋肉がやせた、しびれる

3.(各種の)発作を起こすと表せます。

【神経内科の診察の特徴】

・問診が非常に重要。

・全身を調べることにより、広範囲の把握が可能。

・ハンマーに象徴される神経学的診察が時にCT、MRIなどの高価な画像診断や脳波検査よりも貴重な情報(特に病巣の場所について)をもたらすことがある。

【まとめ】

神経内科は神経に関する診療をするのはもちろんであるが、それだけでなく全身を総合的に診察することにより、それぞれの症状が近縁診療科の中のどの科が担当すべきかを判定し、個々の患者さんの適正な診療に結びつけることもできる。

次回、第4回は「脳の中のこびと」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

(1)認知症の分類

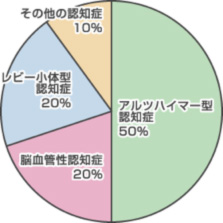

【認知症の種類と大まかな割合】(小阪 憲司 先生による)

※ その他の認知症: 前頭側頭型認知症、大脳皮質基底核変性症、進行性核上性麻痺、嗜銀顆粒性認知症、正常圧水頭症、クロイツフェルト-ヤコブ病など

a)アルツハイマー型認知症(AD)が半数を占めますが、b)脳血管性認知症(VD)、c)レビ-小体型認知症(DLB)を合わせると3大認知症と呼ばれます。認知症は、認知機能の低下が第1の症状(「中核症状」と呼びます)ですが、合併する諸症状(「周辺症状」と呼びます)が本人や介護者のQOLを大きく阻害することが近年周知されるようになってきました。DLBは最もBPSD(行動・心理症状)を起こしやすい認知症であり、患者さんの苦しみが強く、介護者の苦労も多いとされています。

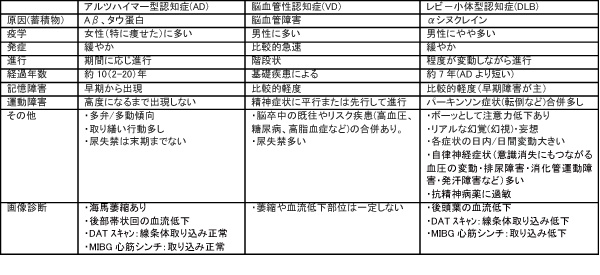

以下に上記の3つの特徴/鑑別点について示します。

DLBの症状の特徴として、以下の5つが挙げられる。

1)幻視を主体とする幻覚

2)パーキンソン症状(手足が震える・四肢が硬くなる・動作が遅くなる・歩行障害)ADでは発現しないため、これらの症状が発現すればDLBを疑う。

3)認知機能の変動が大きい

4)自律神経症状(血圧の変動・排尿障害・消化管運動障害・発汗障害など)

ADでは発現しない。起立性低血圧による転倒骨折・頭部外傷、食事性低血圧による誤嚥、臥位高血圧による心臓・腎臓への負担や脳出血の危険がある。消化管運動障害としては、便秘のほか、時にイレウスを起こす危険がある。

発汗障害としては、発汗減少や発汗過多が起こり、うつ熱、体温が外気温に左右されやすいなどがある。

5)レム睡眠行動異常症

DLBでは病早期からみられるのに対し、ADではまれである。

a) アルツハイマー型認知症

以下使わず。

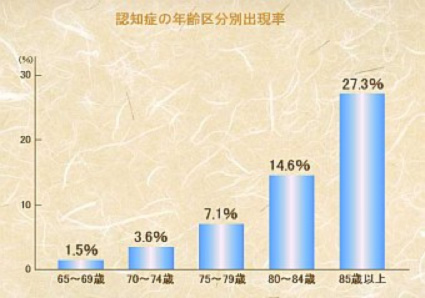

年齢と出現率

それでは、認知症という状態は65歳以上の高齢者のうち、どれくらいの人におこってくるか、という事です。この統計を平均すると、だいたい65歳以上の高齢者の7,8%、ごく軽い人を入れると10%くらいで、1割に満たない人が認知症になります。ですから、90%の人は認知症になりませんので、それほど恐れることはないんです。

しかしながら、グラフのように、年を取ると、認知症になる人がだんだん増えてまいります。85歳以上になると、4人に1人が認知症になると言われていますから、これは大変なことです。しかも、最近の日本では、75歳以上の後期高齢者が増えてきています。後期高齢者が増えますと、当然認知症の率も増えるということです。非常にポピュラーな病気であるということになります。

したがって、早期発見・早期治療、また、予防といったことが、たいへん大切になってくる訳です。

グラフは、「老人保健福祉計画策定に当たっての認知症老人の把握方法等について」(平成4年2月老計第29号、老健14号)による。

次回、第3回は「神経内科とは」です。

6月9日(土)、第2回銭函リハビリテーション学校を開催しました。

今回の内容は、当院薬剤師による「お薬の話」と、グループワークを行いました。薬については、服用の仕方、副作用、飲み合わせの注意点などをお伝えしました。〈食間に飲む薬ってどのタイミングが正しい?〉〈なぜ水で飲まなくてはいけないの?〉など、みなさんの日頃の疑問が、少しスッキリされたのではないでしょうか。

グループワークでは、先週みなさんにお配りした万歩計(歩数)の記録用紙をもとに、1ヶ月の運動量や内容、歩数についてグループごとに確認し合い、特に歩数の多かった方々には、皆さんの前で歩数を発表して頂きました。5月の第一位は、1ヶ月合計約23万歩!!会場が歓声に沸きました!!

今年度は、運動習慣をつけて頂きたい思いで、万歩計をお配りしています。目標値は介護予防の視点でも推奨されている、一日約6000~7000歩と設定しています。一日目標値まで歩くことができると、今年度最終月となる2月までの10カ月間で、銭函から東京まで到達する計算となります!みなさんの中には、たくさん歩けないという方ももちろんいらっしゃいますが、ご自身なりのゴール地を決めて、一緒に頑張っていけたらと思います。

毎月みなさんの歩数と到達度をチェックさせて頂きます。2月までにゴールを目指して、一緒に頑張っていきましょう!!

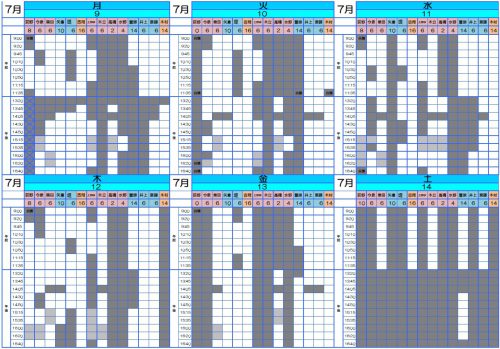

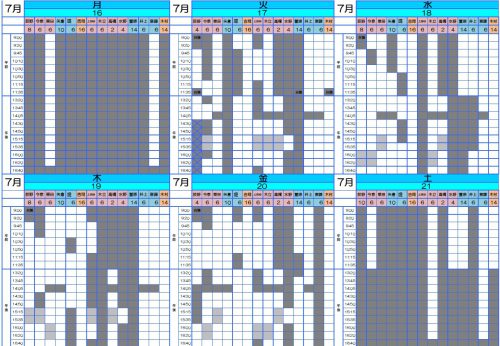

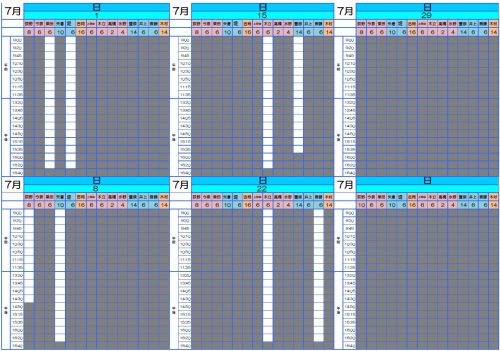

7月の予約表をお知らせします。予約状況は反映されませんので、ご注意ください。また、予定が変更となる場合もありますので、詳しくはメールなどでお問い合わせください。

6月8日(金)当院にて、回復期リハビリテーション病棟主催の家族介護教室を開催いたしました。患者さんやご家族の皆様が安心して、入院・在宅生活を送れるよう毎月第2金曜日に開催しています。今回のテーマは、「知っておきたい!脳卒中の話」でした。4月に着任されたリハビリテーション科の安藤医師が、脳卒中の原因と治療、リハビリテーションの役割、再発予防のためにできることなどについて、わかりやすく解説してくださいました。どなたでも無料でご参加いただけます。次回のテーマは追ってご連絡いたします。乞うご期待!

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |