日ごとに寒さが厳しくなってきましたね。毎年この時期は、北海道の冬はこんなに寒かっただろうか…?と感じてしまいます。さて、今年も残すところあとわずかとなってきました。おせちシーズンを前に、12月11日に桂岡十万坪会館にて、言語聴覚士がお餅を安全に食べるための方法を含む健康教室を開催しました。今回はその一部をご紹介させていただきます。

最近こんなことでお困りではないでしょうか?

✅ むせることが増えた

✅ 餅は大好きだけどのどに詰まりそうで怖い

✅ のどに詰まったとき、実際はどうしたらいいのか分からない

高齢者における窒息のリスク

食物による窒息は高齢であるほど死者数が多いというデータもあります。特にお餅を食べる機会が多い「正月三が日」での救急搬送が多く、お餅やお団子による窒息事故での救急搬送は年間延べ3500人以上のようです。

日本人とお餅の深い食文化

日本は四季を楽しむ文化がありますね。お餅は季節ごとの行事にも深く関係しています。例えば1月はお正月のお雑煮や鏡開きで噛紙餅屋ぜんざい、3月はひな祭りで草餅、4月はお花見で桜餅、5月はこどもの日で柏餅、10月は中秋の名月で月見団子…。そのほかに串団子や、大福など日常的にお餅が身近にある文化で生活していることが分かります。

しかし、お餅は、粘りが強い・口の中でまとまりにくい・噛む力が弱いと塊のままのどにいきやすい・口の中や奥やのどにへばりつきやすいことから、窒息しやすい食べ物ナンバーワンです。

おせち料理でよく使われる注意が必要な食べもの

歯ごたえや弾力のあるもの、物は窒息しやすく注意が必要です。例えば、昆布巻き、かまぼこ、数の子、こんにゃくなど。噛むのが大変な繊維質の多いものは注意が必要です。

なますや酢の物など酢を使った料理は窒息しにくいものの、むせやすいと言われています。

口の中の水分を吸収してしまうような焼き豚やパンは飲み込みにくく窒息しやすくなります。また、きなこ等粉状のものは粉が気管内に付着しやすくむせやすい食材です。

安全に食べる方法

- 弾力があるものは薄く切る、硬いお肉は柔らかくなるまで煮込むと良いでしょう

- 酢の物は酢を控え身に甘めに作ることをおすすめします

- ぱさつく食材は、片栗粉などで餡を絡ませることで飲み込みやすくなります

- お餅は、小さく(1㎝角)切って、よく噛みます。または、しゃぶしゃぶ用の薄いお餅も市販で売っているので食べやすいと思います。必ず水分を近くにおいて口の中や喉を潤しておくと良いでしょう。飲み込みに不安がある方や、ご高齢の方は飲み込むまで周りの人が見守ると安心です。

それでも心配…だけどお餅は食べたい!!

介護食タイプの歯茎や舌でつぶせる飲み込みやすいお餅も販売されています。当院でも購入可能ですのでご希望の際は当院管理栄養士までご相談下さい。

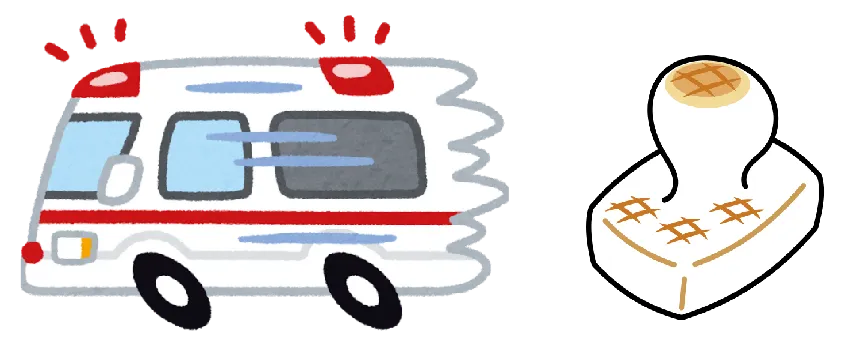

姿勢や食べ方の工夫

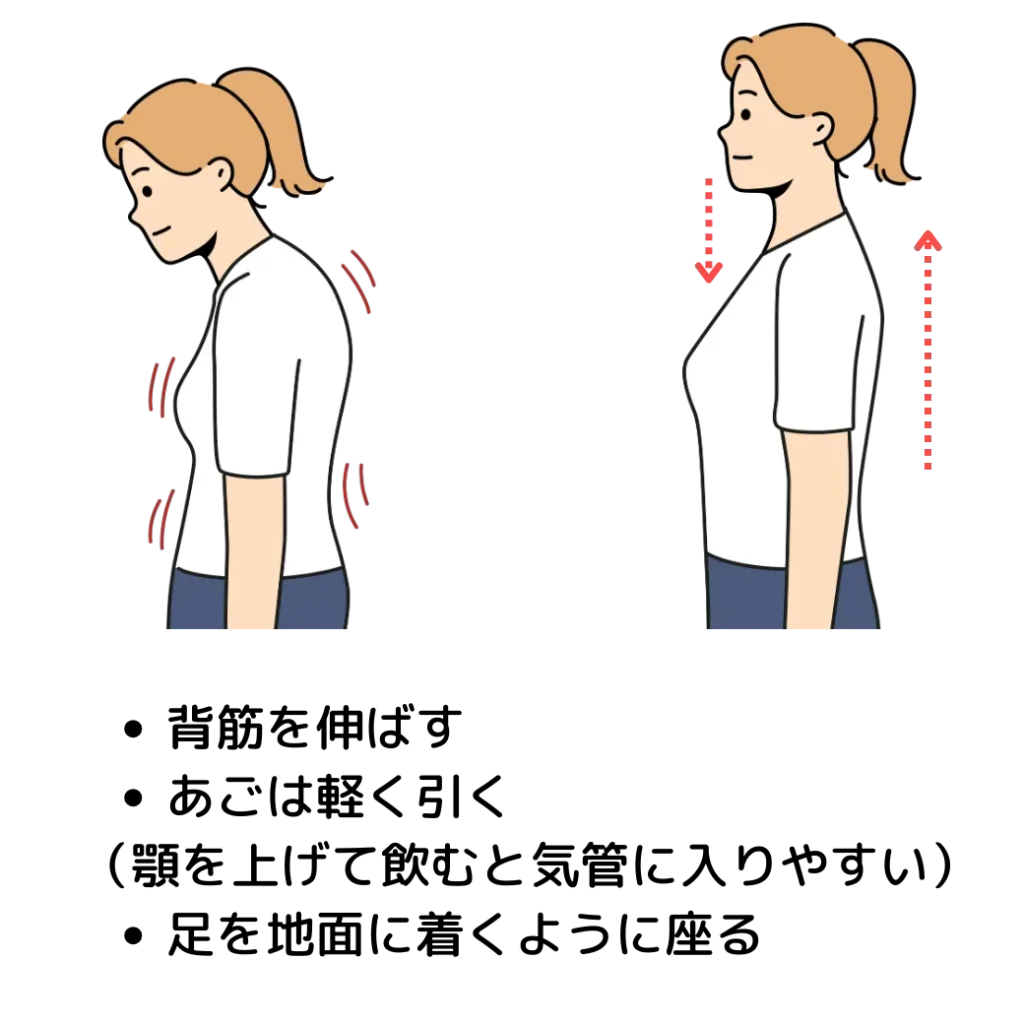

普段どのような姿勢で食べていますか?歩く姿勢は意識されても、お食事の際の姿勢を意識したことはありますか?

実は姿勢が不安定だと飲み込みにくさに繋がることもあります。食事の際は、①背筋を伸ばす、②顎は軽く引く(顎が上がると気管に入りやすい)、③足を地面につくように座る。これらは、むせにくくかむ力が発揮されやすい姿勢とされています。ぜひお食事の際は意識してみてください。

万が一、窒息してしまったら

窒息のサイン

- せき込む

- 苦しそうにしている

- 声を出せずに喉を押さえている(チョークサイン)

- 顔色が悪い

- 意識がもうろうとしている

のどに詰まったときに、まず行うこと

- 咳が出ている場合→咳を続けさせる、なるべく強い咳を促す

- 咳が出ない場合は、のどを食べ物が完全に閉鎖しているため迷わず119番通報する

- 呼びかけに反応しない場合は、119番通報後、直ちに心肺蘇生法を行う

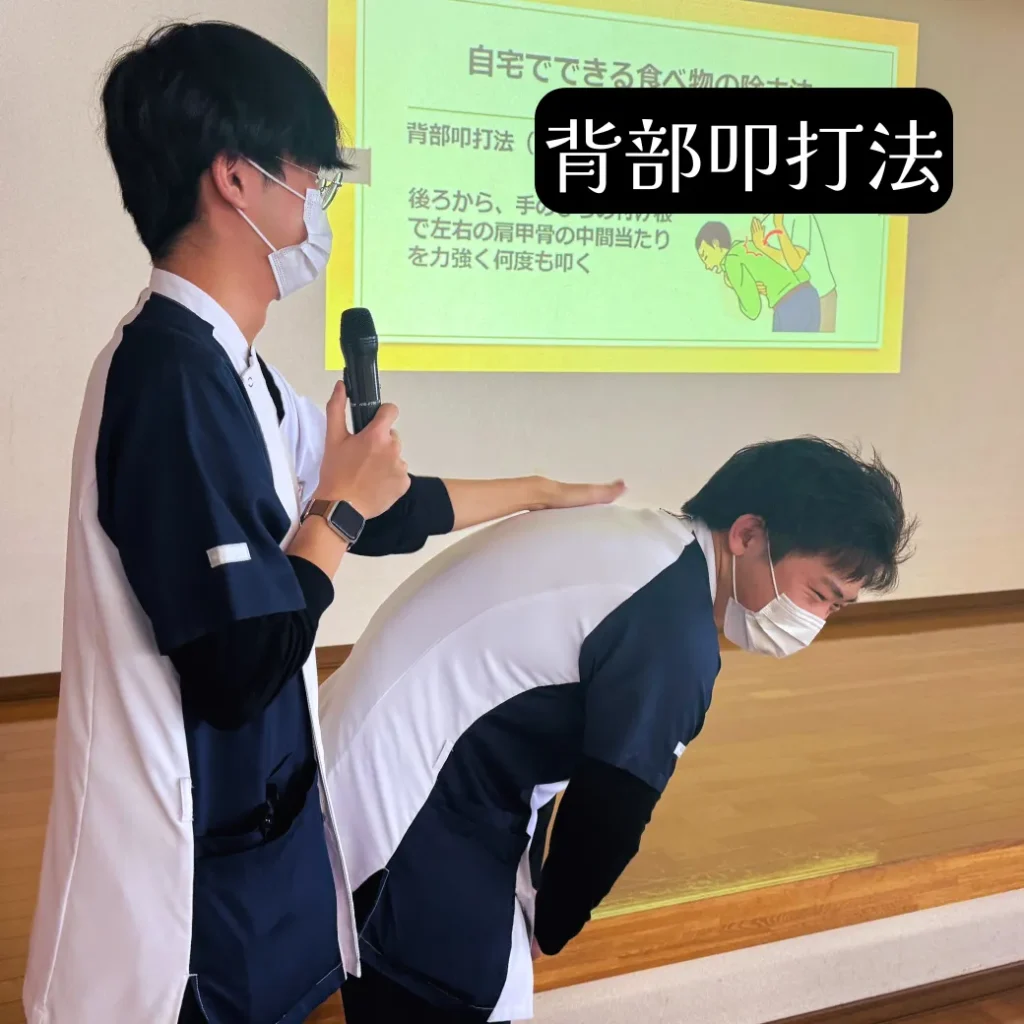

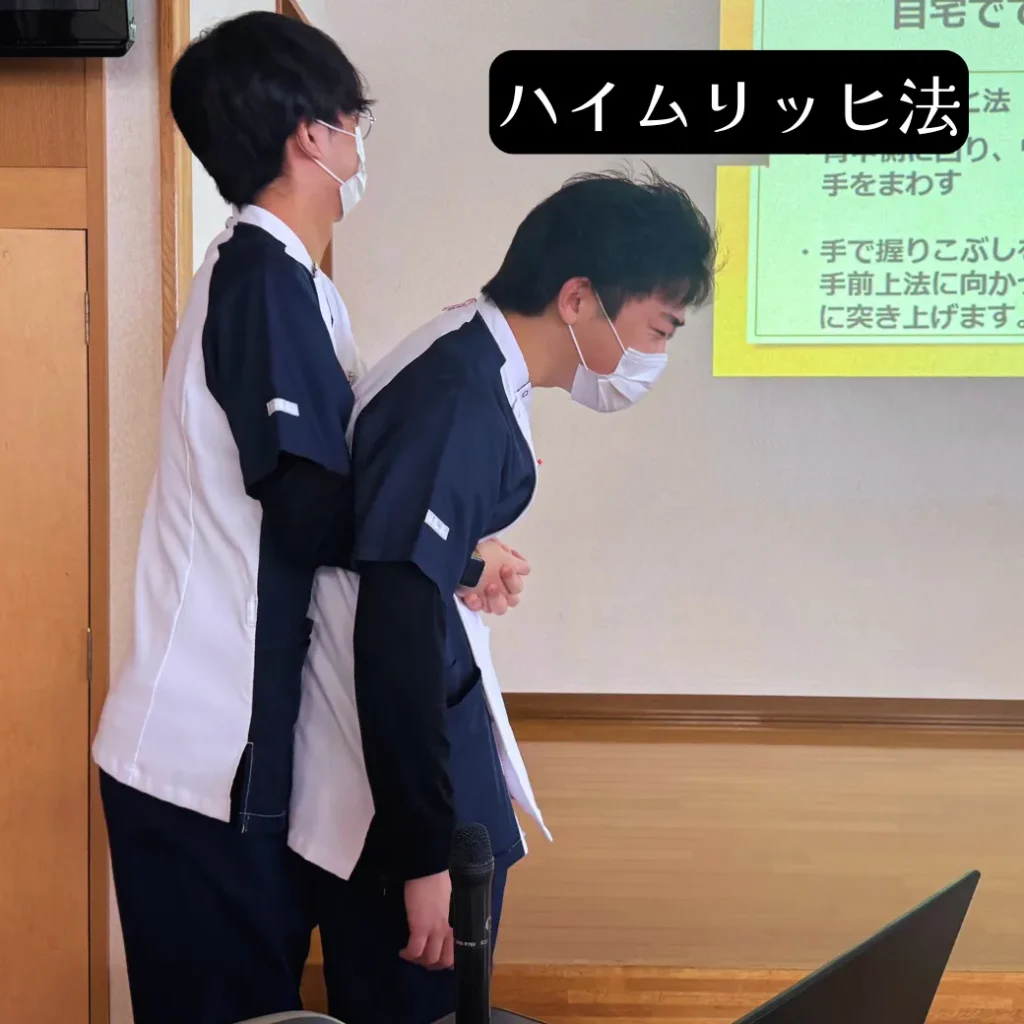

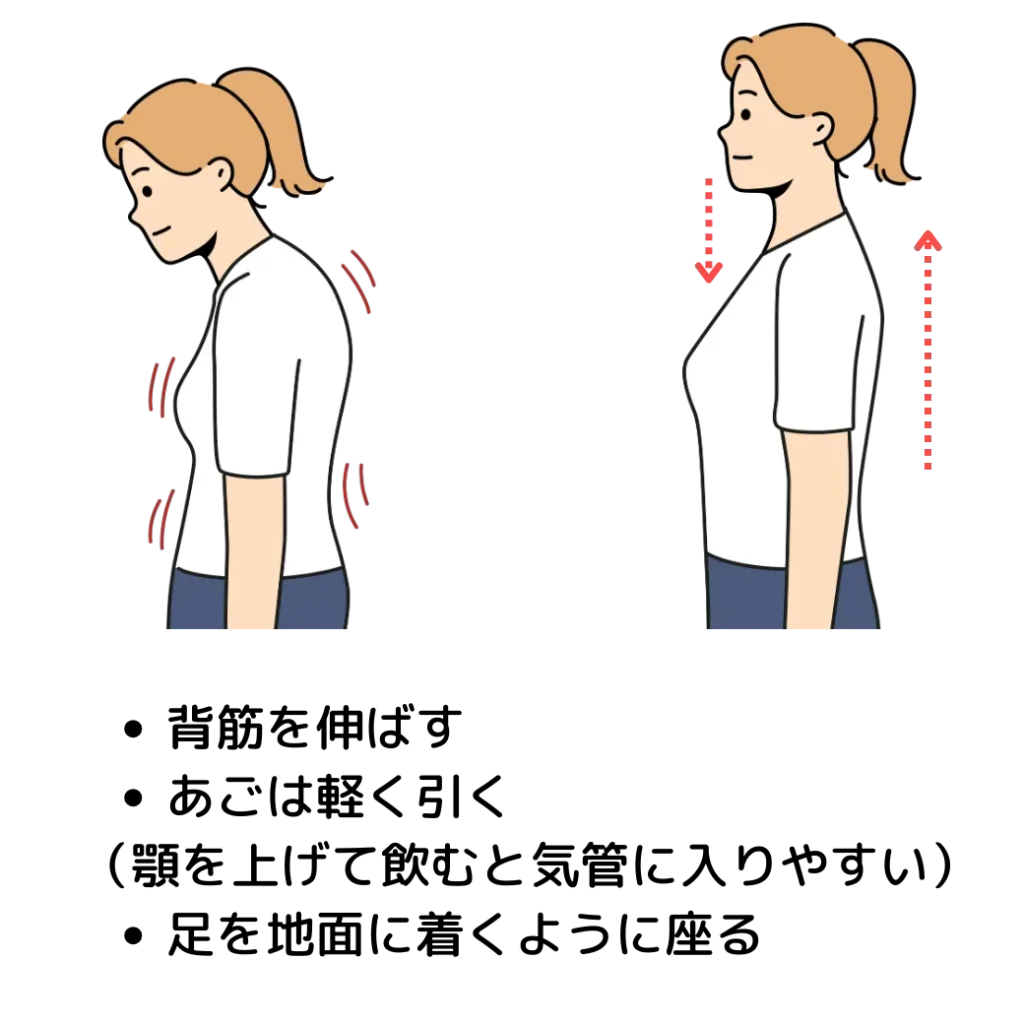

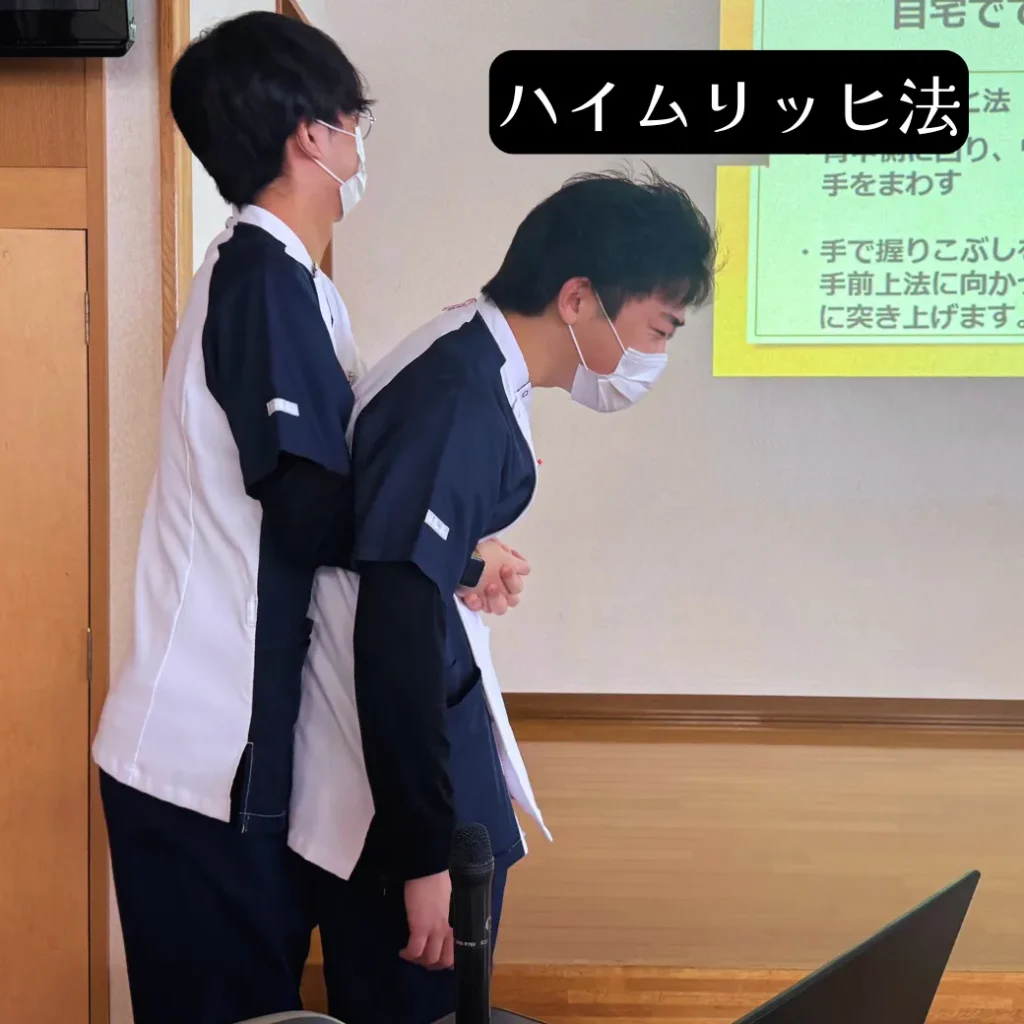

自宅でできる詰まった食べ物の除去方法

- 背部叩打法・・・左右の肩甲骨の中間あたりを強く叩く

- ハイムリッヒ法・・・へそに拳を当て、手前上方に向かって圧迫するように突き上げる

※背部叩打法で窒息物が排出されない場合にハイムリッヒ法を試し交互に行うことが推奨されています。

注意点

※幼児は内臓を傷つける恐れがあるためハイムリッヒ法を行ってはいけません。

※高齢者でも内臓を痛める可能性があるため、ハイムリッヒを実施した場合は救急隊員にその旨を伝えるか、速やかに医師の診察を受けることをお勧めします。

よくある質問

Q.逆さまにするのは効果があるのか?

A.昔は、足首をつかんで乳幼児を逆さづりにして背中を叩く方法が正しいと信じられてきました。しかし今は、激しく頭が揺さぶられて子供の首を痛めたり、脳を揺らすことになり、窒息からは助かっても別の後遺症を併発する可能性の高い危険な方法であると見直されました。

乳児の場合は背部叩打法と胸部突き上げ法を早く高度に繰り返すことが推奨されています。幼児の場合は背部叩打法、1歳以上なら軽めのハイムリッヒ法が推奨されているようです。

Q.掃除機で吸ってもいいのか?

A.掃除機の使用はあくまで最終手段です。窒息した際に掃除機を使用すると、舌を吸い込んだりノズルの先で窒息物を押し込んでしまうことがあります。また、不衛生かつ吸引圧で肺を傷つけてしまう恐れがあります。

最後に

言語聴覚士は飲み込みの評価やリハビリテーションを行っています。安全においしく長く食べ続けていただくことが私たちの願いです。ちょっとした工夫で安全に、おいしく食べ続けていきましょう。

最後に昨年当院の入院患者様にご提供した年末年始のお食事をご紹介します。今年も特別食を提供させていただく予定です。お楽しみに!

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院