2026.02.17 UP

透析患者様における足の血管とレオカーナ、エコー下穿刺~人工透析部の取り組み

人工透析部 臨床工学技士の箱山です。今回は2025年度に人工透析部で取り組んできた業務についてお話をさせて頂きます。

一つ目は「透析患者様における足の血管とレオカーナ」です。

透析患者様の基礎疾患として糖尿病性腎症というものがあります。糖尿病性腎症とは糖尿病の合併症として腎機能が低下してしまうことをいいます。糖尿病になる➡高血糖状態が続く➡腎臓の機能が低下するということです。今現在、新規透析導入の全体の約40%を占めており、最も多い原因となっています。

また、高血糖は全身の血管を硬く厚くし血流を悪くする「動脈硬化」を進行させます。足の動脈は動脈硬化が進むと、血管が狭窄したり詰まったりする「血管障害」という状態となってしまいます。血管障害によって足の血流が悪くなると、組織は常に酸素や栄養不足となるため、そのままでは傷は治りにくく、組織は壊死しやすい状況になります。

そこで当院では、フットケアチームを中心に月に一度(症状があれば都度)、全透析患者様の足の状態を確認しています。

また、札幌東徳洲会病院心臓血管外科 大谷則史医師と連携し、診察を行い治療が必要と判断された場合は、札幌東徳洲会病院にてバイパス手術や血管内カテーテル治療を実施しています。バイパス手術や血管内カテーテル治療を実施後、更なる血流の改善を目的に当院にて「レオカーナ」を行っています。

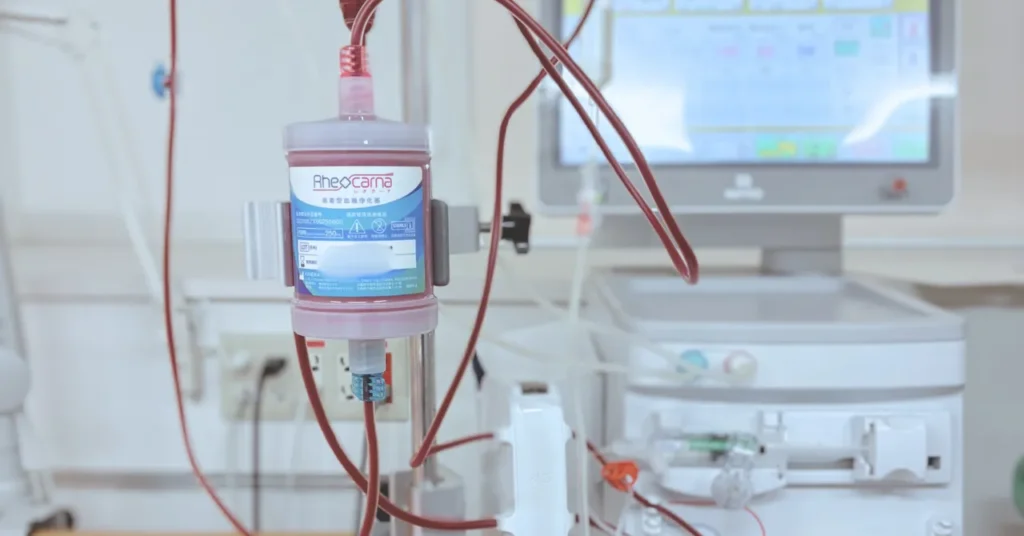

レオカーナは、体内の血液を一度体外に取り出し、専用の吸着カラムに通して悪玉成分を除去する血液浄化療法です。LDLコレステロール(悪玉コレステロール)やフィブリノーゲン(血栓の原因となるたんぱく質)といった成分を除去することで、血液の粘度を下げて血流を良くし、末梢への酸素や栄養の供給を改善します。その結果として傷が治ることが期待されています。

透析患者様には糖尿病を患っている方が多く、そのため足の状態の管理というのは非常に大切です。自分の足で立つ・歩くことができなくなってしまうと、体全体が弱ってしまう原因ともなります。その原因を未然に防ぎ、いつまでも元気に過ごしていただくということを透析室スタッフ一同で考えていきたいと思います。

二つ目は「エコー下穿刺」です。

透析治療では血液を体外に取り出し、不要な物質を除去した後に、再び血液を体内に戻します。そのため、体外へ血液を取り出すための針と、浄化した血液を体内に戻すための針の2本の針を毎回刺すことになります。この針を血管に刺す行為を「穿刺(せんし)」と言います。最近では透析患者様の高齢化や透析期間の長期化、糖尿病性腎症患者の増加などにより血管荒廃が進んでしまった、細い・深い・曲がっているという穿刺困難血管が増えてきています。これまではスタッフの経験を元に行ってきたところもあった穿刺ですが、それはあくまでも皮膚表面から血管はこうなっているであろうと考える不確かなものでもありました。故に穿刺ミスが一定数あり、患者様に苦痛を感じさせてしまうこととなっていました。

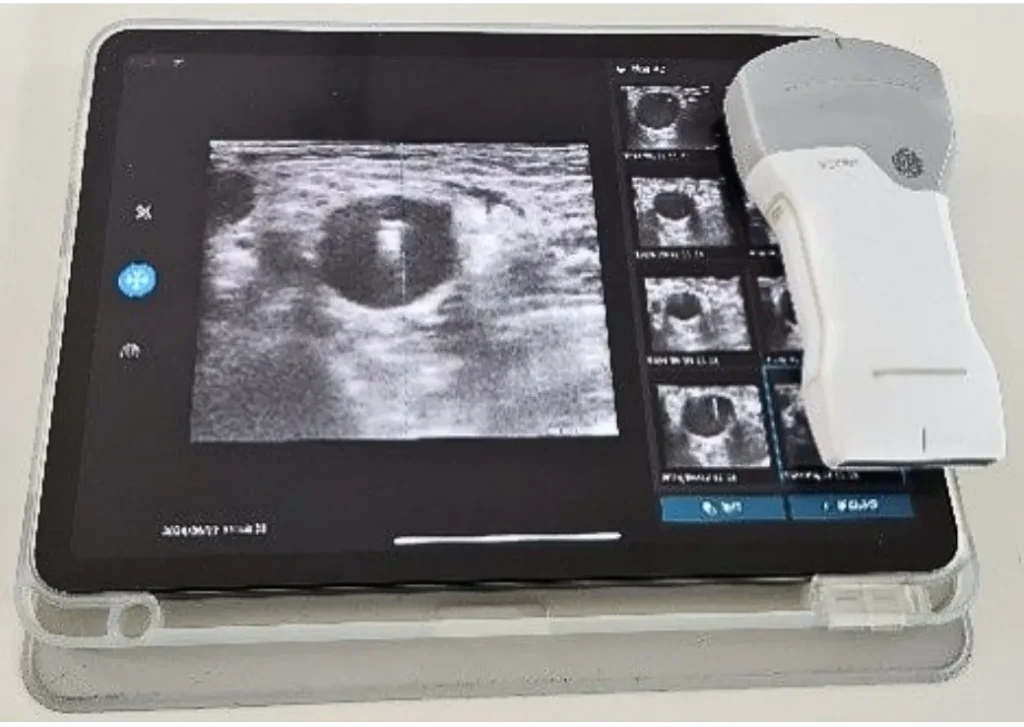

当院では2024年5月にGE Health Care社のVscan Air CLという超音波診断装置(エコー装置)を導入し、血管と針の位置関係をリアルタイムで見ながら穿刺を行う「エコー下穿刺」も同時に開始しました。バスキュラーアクセスチームの2名で手技を確立し、その後他スタッフへの教育・練習を行い、今では半数のスタッフがエコー下穿刺を実施できるまでになりました。

エコー下穿刺が広がるにつれ穿刺ミスの割合は

- 2023年度 1.4%

- 2024年度 0.8%

- 2025年度12月末までで 0.6%

と半分以下となっており、それだけ患者様の穿刺による苦痛を軽減させることができたと思います。減少していますが、まだ0.6%のミスがあります。「穿刺ミスゼロ」を目標にこれからも技術の向上を目指していきたいと思っています。

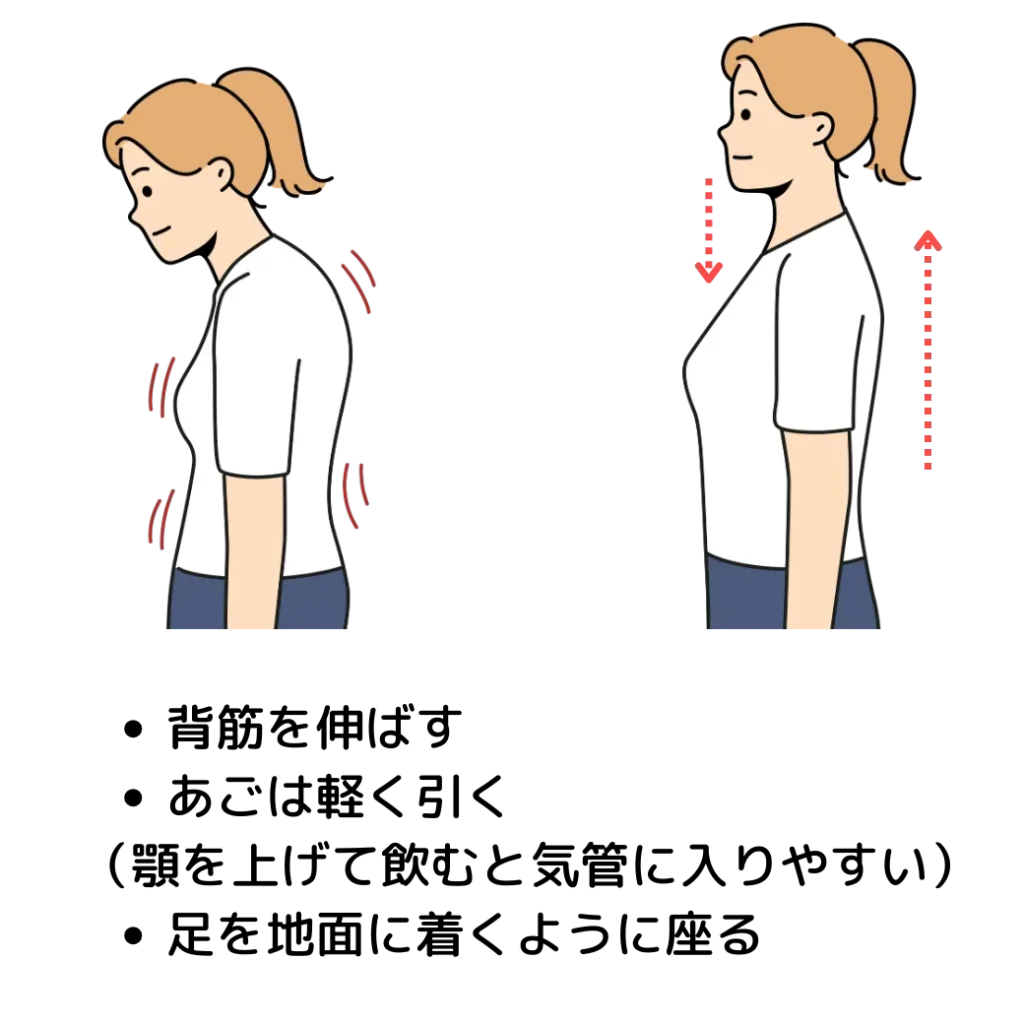

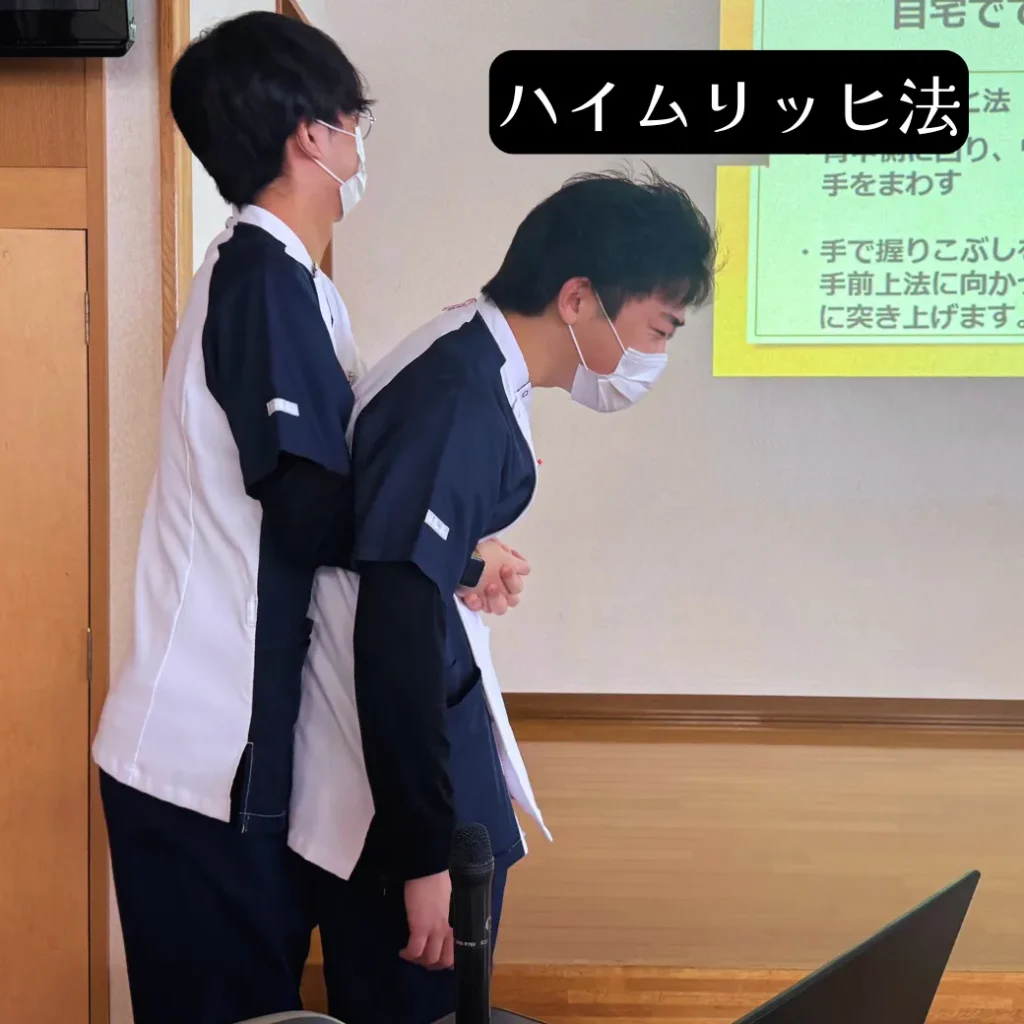

・ハイムリッヒ法

・ハイムリッヒ法

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院