※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

神経組織は、形態からみた、中枢神経と末梢神経の区別、中枢神経での白質と灰白質の区別、機能からみた精神機能系、言語機能系、運動系、感覚系、協調運動系、自律神経系など、様々な角度、様々な面での分類があります。

それらの分類の中の一部だけが、他の部と比して桁違いに機能を低下させたり形態的変化を受けたりする、いわば病的と言える状態があります。

この状態の原因が、血管障害、感染症、代謝性疾患、腫瘍、中毒、外傷、脱髄などが否定されて同定不能で、言わば原因不明で起きる神経組織の疾患を「神経変性疾患」と呼んでいます。

ここで、話を変えて、「老化」という現象を取り上げてみたいと思います。

生き物は、年齢とともに、組織の変化が進み、機能が落ちてきます。

それが「老化」で、逆戻りさせることも止めることもできません。

そしてその原因はいまだわかっていません。

その状況は、「神経変性疾患」とよく似ています。

言ってみれば、「神経変性疾患」とは、神経の特定の部位に、急速に進む老化現象が起こったものと例えることができます。

別な例えでは、「老化」は普通列車で進むのに、「神経変性疾患」は新幹線で進むといえばわかりやすいかもしれません。

次に、「神経変性疾患」はそれだけでも一冊の教科書が書けるくらい広い範囲のものですが、ここでは、神経の中で侵される部位毎に、どういう病気があるか一つの例をお示しします。

- 大脳皮質 アルツハイマー病

- 大脳基底核 パーキンソン病

- 小脳 脊髄小脳変性症

- 脊髄 筋萎縮性側索硬化症

- 末梢神経 シャルコマリーツース病

次回、第22回は「リハビリテーションの目指すもの」です。

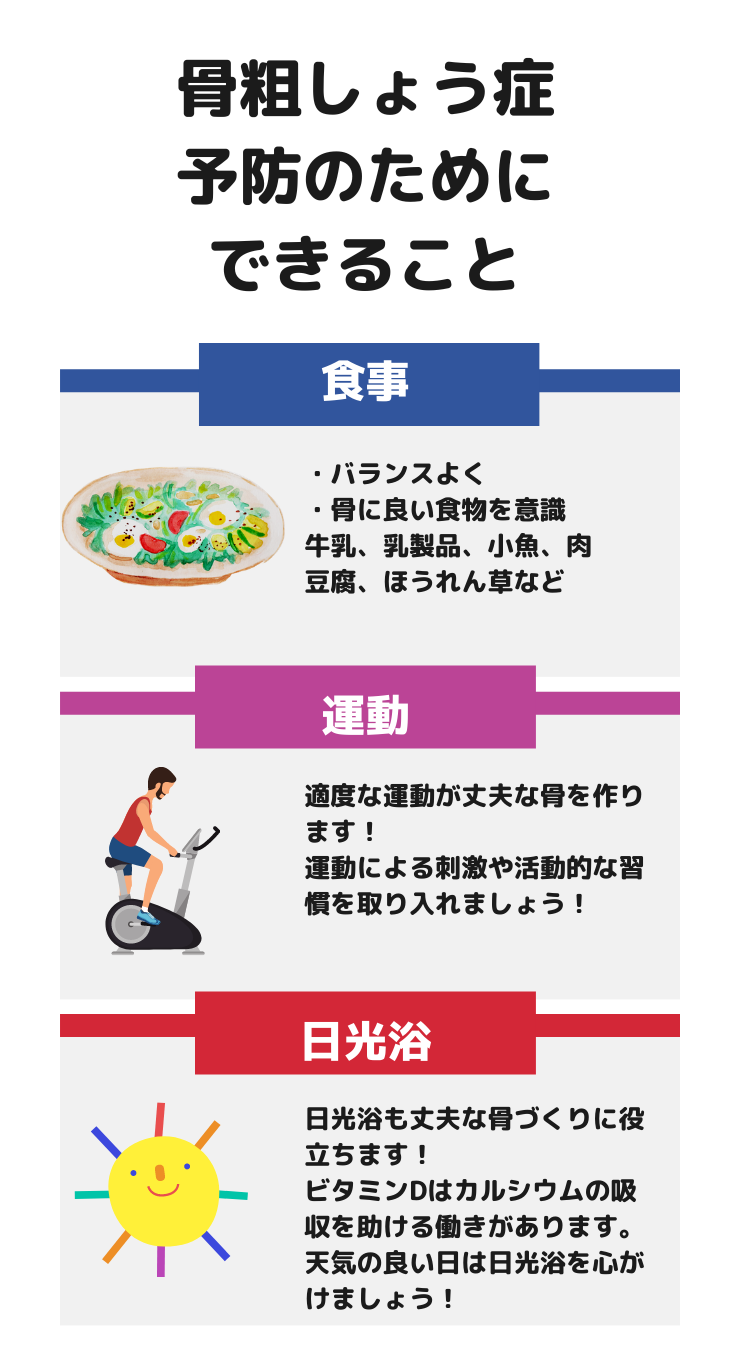

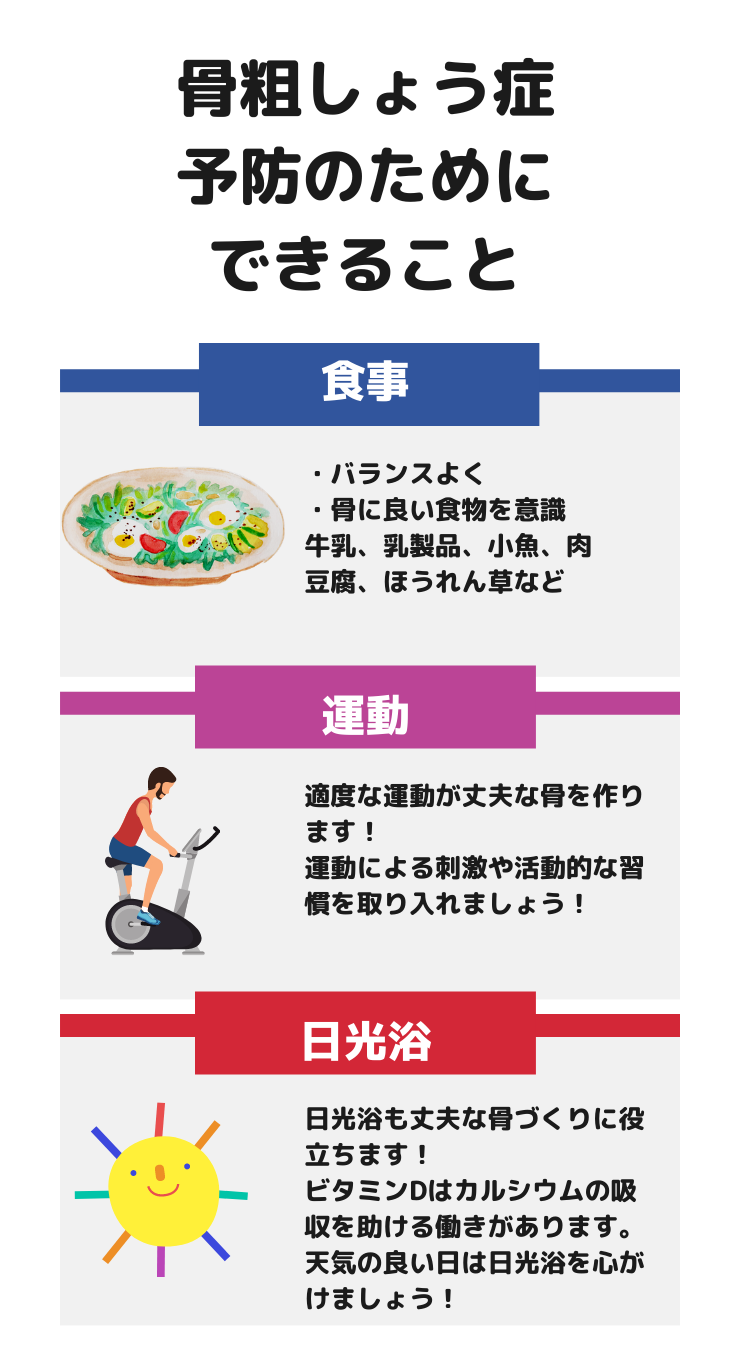

皆さん、骨粗しょう症という病気はご存じですか?

骨粗しょう症とは骨量が減少することにより骨構造の変化が起き、骨折しやすくなってしまった骨の状態のことを指します。もろくなってしまった骨は小さな衝撃にも傷つきやすいので、椅子に座った時の衝撃で背骨が骨折してしまうということもあります。

「最近伸長が縮んだ、または背中が丸くなった」、「些細なことで骨折したことがある」、「家族に骨粗しょう症の人がいる」、「運動や外出する頻度が少ない」、「閉経を迎えた(女性)」、「1日に日本酒を3合以上飲む」、「どちらかといえばやせ型」、「煙草をよく吸う」これらは骨粗しょう症セルフチェックポイントになります。1つでも当てはまる場合は骨粗しょう症の可能性がありますので、受診をお勧めします。

骨粗しょう症は誰にも起こりうる疾患です。以上の3つのポイントを日常生活に取り入れながら、骨粗しょう症を予防していきましょう!

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

私たちの体の中のいろいろな部分が働く時には、他部位と共同したり、競合したり、または反対方向に働くなど互いに影響しあう現象が起こっています。

ミクロの世界で、この情報を伝えるのが神経細胞です。

情報は、a)神経細胞から隣の神経細胞へ、

またはb)神経細胞から近接する筋肉へ伝わりますが、

その際には、

a)最初の神経細胞から次の神経細胞へ、

またはb)神経細胞から筋肉へある成分が受け渡しされます。

その、「ある成分」を神経伝達物質と言います。

この、神経伝達物質を受け取る側の神経細胞や筋肉には「受容体」という、それぞれの神経伝達物質に特異的な受け取り装置があります。

神経伝達物質が隣にある神経細胞の受容体に結合することにより信号が伝わり、その連絡が次々に行われることにより情報が拡がります。

また神経伝達物質が筋肉の受容体に結合するとその筋肉の収縮が起こります。

神経細胞は脳だけでなく、脊髄、末梢神経、更に、全身に分布する自律神経からも分泌されます。

3大神経伝達物質として有名なのが、ドーパミン、セロトニン、ノアルアドレナリンで、これらは脳内で精神現象のコントロールをするのが知られています。

特に、以下の3大神経電鉄物質の働きは有名です。

- ドーパミン:快楽、達成感をもたらす

- セロトニン:幸せ感をもたらす

- ノルアドレナリン:やる気を作り出し、やる気が極まると怒りにもつながる

セロトニン、ドーパミンは量的には腸で作られる割合が多いのですが、脳外で作られたものは脳には入らず、脳内で働くのは脳内で作られたものだけです。

ノルアドレナリンは主に中枢神経系で作られており、

3本の指には入りませんが有名な神経伝達物質アドレナリンは腎臓の上にある副腎髄質で主に作られています。

神経伝達物質は、この3つだけでなく、アセチルコリン、ヒスタミンなど各種ありますが、病気との関係では、

- ドーパミンの不足はパーキンソン病、過剰は統合失調症

- セロトニンやノルアドレナリンの不足はうつ病

- アセチルコリンの不足は認知症と、伝達障害が重症筋無力症と関係していることが知られています。

次回、第21回は「神経変性疾患」です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

睡眠は、ヒトの生活の数分の1以上を占める重要な現象でこれがないと生命を維持することすらできなくなってしまいます。

それだけに、古くから睡眠に関する多くの研究がなされ、一般的知識として認められているものもの膨大になっています。

従って、睡眠に関する知識は、「ミニ知識」としてご紹介するにはふさわしくないこととなります。

そんな背景のもと、ここでは、睡眠の一面について、1回の読み切りでご紹介します。

まず、ヒトは休まず活動し続けることはできず、間に休息をとることが必要ですが、睡眠は人にとって最大の休息となります。

睡眠中には、体内の多くの臓器・器官の働きが低下しますが、全てが休息をとっているわけではなく、脳ではむしろ、活発に活動している部位があります。

特に、覚醒寸前の浅い眠りの一時期であるレム睡眠期には、例えば扁桃体、海馬傍回では活発な活動がみられます。

眠っている間には、その深さの程度は変動します。

一般に、深さから第1段階から第4段階までの4段階と、特殊な段階のレム睡眠との5段階で区別しますが、各段階の区別は脳波所見によって行われます。

図に睡眠の深い・浅いの繰り返しの様子を示します。

覚醒がピンク、睡眠をブルーで示します。

一晩の睡眠でこの、深い-浅いが何回か繰り返されます。

1回あたりの所要時間は約90分ですが、第1回目のみは2時間とされます。

従って、一晩のうちにこのリズムを例えば2回繰り返すと、総睡眠時間は3.5時間、3回繰り返すと5時間というふうになります。

覚醒に近い深さで目覚めるとスッキリ起きられます。

この繰り返すリズムのうち、深い睡眠で脳の疲労が取れ、ホルモンなど体の機能維持のための成分が放出されますが、特に最初の2回のリズムの深睡眠でその放出が強力であるとされます。

数時間の睡眠もこの1.5時間毎の固まりの集合ですので、途中覚醒が1.5時間毎であれば覚醒なしに続けて何時間か眠ることとほぼ同じ睡眠効果と考えてよいとされます。

次回、第20回は「神経伝達物質」です。

北海道の夏もピークを迎える頃になりました。熱中症や夏バテにお気を付けくださいね!

さて、銭函リハビリテーション学校から、健康コラム「脂質異常症を予防しよう」を掲載いたします。銭リハのページからもご覧いただけいます。

健康診断などでコレステロールや中性脂肪などの数値が気になったことはありませんか?基準値を超えている場合は、脂質異常症(異常に増加した場合を高脂血症)の疑いがあります。医師から指摘を受けても放っておくと、動脈硬化の原因になることがありますので、内科受診をお勧めします。

どうして数値があがるのでしょうか?摂取エネルギー量が消費エネルギーより多い、動物性脂肪を多く含む食品を好んで食べる、運動不足、ストレス過多でイライラしがち、といった生活習慣の場合、上がりやすいようです。指摘を受けなくても数値が気になる方は、食生活の見直し、適度な運動を心がけ予防していきましょう!

総コレステロール:多すぎると、動脈の壁に沈着して動脈硬化を引き起こす可能性が高くなります。特に、心筋梗塞などの虚血性心疾患の発生率は血液中のコレステロールと相関しています。

中性脂肪:増えすぎると肥満、脂肪肝、糖尿病等の原因となり、悪玉コレステロールの増加につながるため、動脈硬化を進め脳卒中や心臓病の素地になります。特に食べ過ぎ、アルコールの摂り過ぎで値が上昇します。

HDLコレステロール:いわゆる「善玉コレステロール」のことです。血中の余分なコレステロールを肝臓に戻す運搬役であり、動脈硬化を防ぐ働きがあります。HDLコレステロールが少ないと、動脈壁へのコレステロール沈着が増えることになり、動脈硬化を促進、その結果、脳梗塞、虚血性心疾患、腎不全、肝硬変、糖尿病などに進行します。

LDLコレステロール:肝臓などから血管を通ってコレステロールを全身の細胞に運ぶ重要な役割がある反面、増えすぎると血管の壁に沈着してこぶを作り動脈硬化を起こす危険があるため、「悪玉コレステロール」とも呼ばれます。10㎎/㎗増加すると、心筋梗塞の発生が10~15%増加するといわれます。

北海道の短い夏も本番を迎える頃となりました。いかがお過ごしでしょうか?新型コロナウイルス感染症に気をつけながら、身体機能も維持するよう工夫しておられることと思います。札樽病院では、毎年、「銭函リハビリテーション学校」を無料で開校し、地域の方のための健康に役立つ講座や体操を提供してまいりました。

今年度は、感染症拡散防止のため開催時期が未定となっています。それで、ご自宅でも行えるよう銭リハ学校で実施していた「浜っ子体操」を体幹・肩・足腰に分けて公開いたします。今回は、体幹編です。痛みの出ない範囲で実践してみてください!

北海道の初夏を迎える頃となりました。皆さま元気でお過ごしでしょうか。今年度は皆さんと集まって銭函リハビリテーション学校を開校することができないので、当ホームページで、各専門職からの健康に役立つコラムや自宅でできる体操動画を掲載していきますね!ぜひ、ご覧ください!

TOPページにバナーがありますので、チェックしてくださいね!

今週の健康コラムは、薬剤師から「感染予防に役立つ正しい手洗い」方法を教えていただきました!夏季は食中毒も起こりやすくなります。ウイルスや細菌の感染を防ぐため、手洗いを欠かさないようにいたしましょう。ぜひお役立てください!

URLはこちら

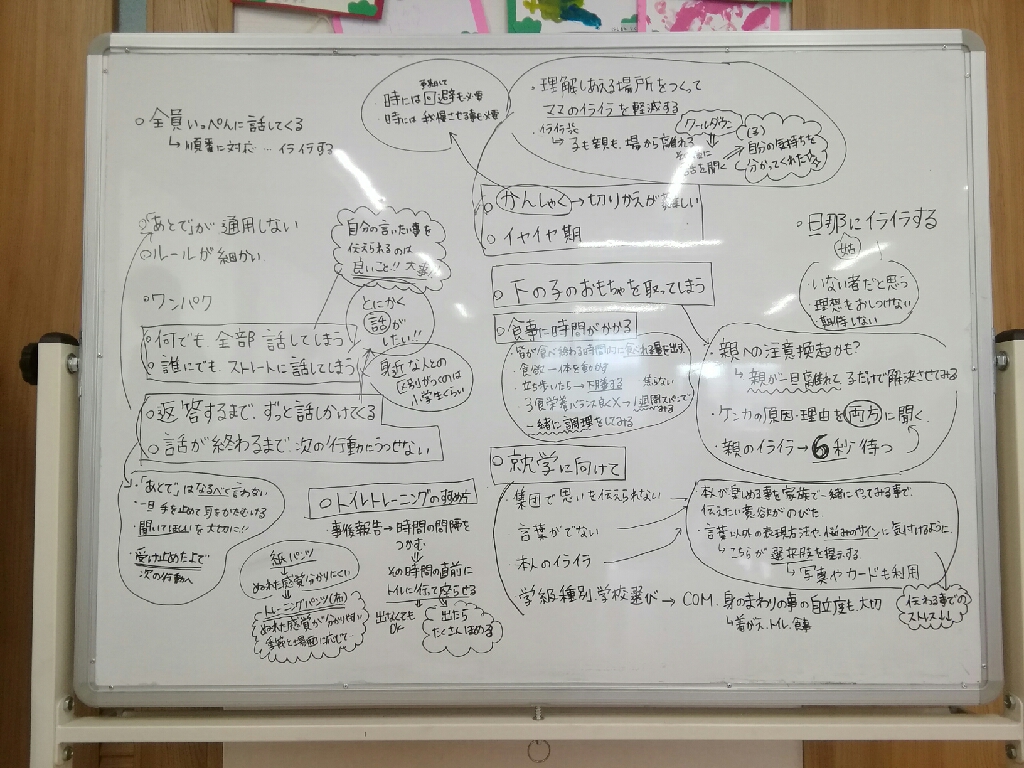

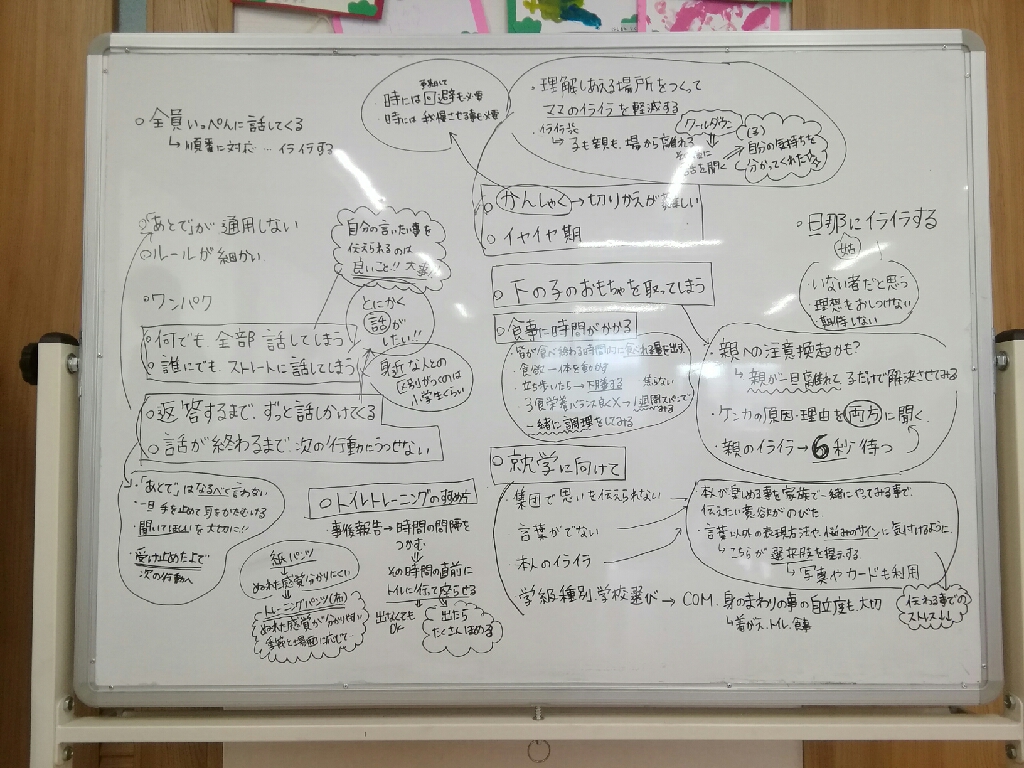

1月25日、子育てCafeはぐを開催いたしました。未就学のお子さんのお悩み相談を行いました。ご参加頂いた方々から日々の子育てにおけるお悩みに、あるある〜とみんなで共感しつつ、専門職(PT、OT、ST、心理士、保育士)から解決方法の提案をさせていただきました。参加者からは、『悩みを共有できて良かった』『早速アドバイス通りにやってみようと思う』などの声が聞かれました!

次回は2月22日、就学後のお子さんのお悩み相談会を行います。「ゲームとの上手な付き合い方は?」「思春期にどう対応したらいいの?」などお子さんに対するお悩みを、各療法士と保育士、心理士が専門的視点でご相談をお受けします。ご参加お待ちしています!

1月11日(土)、第9回銭函リハビリテーション学校が行われ、41名の方にご参加いただきました!

今回は当院 放射線技師 高橋和也より「MRIについて」の講義と、理学療法士 松井彩夏より「骨折の予防に必要なこと」をテーマに、グループディスカッションと体操を行いました。

当院は昨年度からMRIを導入致しました。MRI検査はレントゲンやCT検査と比べて検査時間が長い、音が大きいなど、悪い印象がある方もいるかもしれませんが、実は優れた点がたくさんあります。今回はそんなMRI検査への理解を深めていただくために日頃の疑問についての回答やMRI特有の利点等をご紹介させていただきました。また、MRI検査を受ける前に、まずは骨折などのけがを予防しようというテーマで、住民の皆さんとグループディスカッションをする時間も設け、皆さんが日ごろ「転倒を予防するうえで気を付けていること」を共有致しました。転倒しないように日ごろから運動し身体を鍛えることはもちろん大切ですが、北海道の冬を乗り越えるためには様々な工夫が必要なんだと改めて実感した内容になったと感じています。

来月は、2月8日(土)修了式と体力測定を予定しています!今年度、最後の銭函リハビリテーション学校となりますので、皆様ぜひ奮ってご参加ください!

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

「高次脳機能」とは、人間ならではの高度な脳の働きで、いろいろなことに注意を払ったり、記憶、思考、判断などを行ったりする機能を言いますが、これらの機能を失ってしまうのが「高次脳機能障害」です。

A. 原因

「高次脳機能障害」の原因としていろいろな脳の病気がありますが、最も多いのが脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、外傷性脳損傷です。次いで、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などがあります。

B. 症状

脳の働きは、部位ごとに異なるため、「高次脳機能障害」の症状は損傷を受けた部位によって様々です。

多い症状としては、

1) 記憶障害(覚えられない)

2) 注意障害(ボーっとしている)

3) 遂行機能障害(効率的に物事ができない)

4) 社会的行動障害(怒りっぽい、自分勝手などで周囲と協調できない) です。

脳の損傷部位によっては、失語症や左半側空間無視(左側を食べ残す、左側の物にぶつかるなど)が加わることもあります。

「高次脳機能障害」は、一見悪いところがなさそうに見えるため病気と気づかれないことがしばしばで、若年性認知症、異常人格者、怠け者などとみなされて治療の機会を失ってしまうこともよくあります。

C. 治療

治療は症状に合わせたリハビリテーションが中心ですが、その内容は障害された脳の機能と、その人の生活の目標によって異なります。

まずは、日常生活に必要なトイレ・食事・身づくろい・入浴の自立を目指しますが、より複雑な脳の働きが必要な料理・洗濯・買い物などの訓練を行うこともあります。

リハビリテーションと並行して、薬により症状の改善を図ることもあります。

D. 公的扶助

原因が脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、外傷性脳損傷、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などが原因の場合には「高次脳機能障害」と認定され、精神障害手帳申請の対象になって、生活や治療に公的扶助を受けることができます。

一方、原因が脳性麻痺、発達障害、うつ病、統合失調症、アルツハイマー病などであらわれた高次脳機能障害は認定の対象にはなっていません。

次回、第19回は「睡眠」です。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院