管理栄養士の今井です。入院患者さんにとって食事は治療の一環です。残すことなく食べていただくには味はもちろんのこと、「おっ!」と気持ちが動く特別感も必要では、と栄養士&調理員で案を出し合っています。最近のランチメニューとエピソードをご紹介します。

・月見バーガー

10月18日は十三夜でした。きれいな月にちなんで、目玉焼きをはさんだ月見バーガーを召し上がっていただきました。ボリュームのある仕上がりでしたが、バンズから具材を抜き取り、お好みに仕上げるなど、皆さん工夫して楽しそうでした。ハンバーガーはお若い方に好まれるもの、と先入観がありましたが、年齢に関わらず「病院で食べられると思わなかった」との声が聞かれました。「ベーコン入りがいいな」「野菜がたくさん入っていてよかった」とのご意見もいただきましたので、また機会を作りますね。

・オムライス

今回はデミグラスソースをかけて仕上げました。いつものケチャップよりも少し豪華気分で食べていただけたのではないでしょうか?できるだけきれいなオムライスの形でお出ししたくて、飲み込み等の問題で通常であれば卵をきざんでお出ししている患者さんにもそのままの形でお届けし、食べる際に介護者が手伝うという取り組みをしました。目でも楽しんでいただけたと思います。

ご紹介したメニューはどちらも卵を使っています。患者さんには入院時にアレルギーの有無を確認しているので卵アレルギーの方は別メニューにしています。卵白に含まれるたんぱく質がアレルゲンだそうです。インフルエンザワクチンは製造過程で鶏卵を使って増やしているので、ワクチンに微量の卵の成分が残っている可能性があり、卵アレルギーの方は接種を控える場合が多いかと思います。問診の際には必ず医師にご相談くださいね。 管理栄養士 今井真紗美

こんにちは。作業療法士の堤 裕哉です。私は、作業療法士として働く傍ら、少年野球チーム(星置ブラックタイガース)の監督をしています。

これからの北海道は、雪のためグラウンドでの活動は制限され、主に体育館や室内練習場での身体作り、トレーニングが中心となります。

リハビリテーション専門職の知識を生かして、ケガの予防はもちろん他のスポーツでも必要な運動機能、能力の強化を促しています。その甲斐もあり、今年はシーズン中にケガをする子はゼロ、足の速い子も多く運動会ではみんな大活躍でした!

昨今、野球でもケガの予防が注目されており、投球制限のある大会も珍しくありません。リハビリテーションは、ケガの受傷後に実施するだけでなく予防分野にも力を入れています。競技スポーツはもちろん、生涯スポーツを楽しむためには、ケガをしない身体作りも目指していきたいですね。

当院では、オリンピック帯同ドクターの小原 和宏医師(旭川医科大学 副学長付助教)によるスポーツ外来を開設しています。詳細はHPをご覧ください。

こんにちは❕気温がだいぶ下がってきましたね。最近朝晩冷え込むので、どんな服装で出かければ良いのか迷ってしまいます💦さて、皆さんはインフルエンザの予防接種はお済でしょうか?当院では10月中旬より接種を行っておりますが、新型コロナウイルスの影響で入荷数に限りがあるため、接種をお考えの方は早めのご来院をお勧めします。

今回は、インフルエンザの予防接種後に皆さんからよくあるご質問にお答えしようと思います。

Q1:注射の跡が赤くなったり腫れたりかゆくなるのですが大丈夫ですか?

A:副反応ですね。通常は数日で症状が消えるのでご心配ありません。強く刺激しないように注意してくださいね。

Q2:予防接種を受けた後、お風呂に入っても大丈夫なの?

A:昔のお風呂は銭湯だったり、離れにあったことから体が冷えて体調不良を起こすことがあったので入浴は避けるように言われた時代がありましたが、現在は問題ありません。接種部位に強い刺激をすると皮下出血することがあるのであまりゴシゴシこすることは避けましょう。

Q3:予防接種を受けた後、運動しても問題ないの?

A:接種すると体の中でインフルエンザの抗体を作る働きが活発になります。この時、体力をかなり使っています。そのため、激しい運動で体力を消耗するのは避けましょう。軽いランニング程度、短時間であれば問題ありません。

Q4:予防接種を受けた後、お酒を飲んでもいいの?

A:飲酒は問題ありませんが、厚生労働省では過度なアルコール摂取はそれ自体が体調を崩すおそれがある上に、副反応の症状を悪化させることも考えられるため、大量の飲酒は避けることをお勧めします。ワクチン接種の有無に関わらずお酒は適量が大切ですね。 看護部長 澤田 有加

リハビリテーション部は、専門職95名が在籍する部門です。地域NO.1のリハビリテーション部を目指して、小さいお子さまから年配の方まで幅広い年齢層を対象にしています。

最近では、ロボット機器・自動車運転シミュレーターなど、多数の機器を導入し、常に地域で最先端のリハビリが提供できる環境を整えています。

→詳しくは「リハビリテーション部」をご覧ください。

ところで「健康寿命」という言葉をご存知でしょうか?「健康寿命」とは、介助や支援を必要としないで、自立した生活を送れる期間の事です。「骨」、「筋肉」などの衰えが要因の一つと言われています。残念ながら、年齢とともに衰えてしまう「骨「や「筋肉」ですが、実は、リハビリなどの運動や適切な栄養摂取などにより、何歳になっても改善することがわかっています。

当院のリハビリを受けられるのは、脳卒中や骨折など、大きな病気や怪我になった方だけではありません。ご自宅で生活している中で、最近体の動きが悪くなった方や、転びやすくなった方なども、当院のリハビリを受けられる可能性があります。是非、当院の主治医もしくはリハビリテーション科を受診し、ご相談して頂ければと思います。

理学療法士 植村和広

「札樽病院ブログ」では新たに健康をテーマとしたカテゴリー「健康のお話」を新設いたします。順次投稿してまいりますのでもうしばらくお待ちください。

前回、第

23回「

痛いの、痛いの飛んでいけ」と予告しておりましたが、現在

新型コロナウイルス感染症がまん延していることから急遽タイトルを変更して掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症は、1年半ほど前に登場し、世界中で想像すらしなかった拡大をしており、国内でも

緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置が何度も出され、その期間が延長されるなど病気のしぶとさを誰もが感じているところです。

さらに

感染性と重症度を高めた変異株が次々と表れており、ワクチン接種が始まってもなお収束のめどすら立たない状況が続いています。

新型コロナウイルスが最もターゲットとするのは

呼吸器で、

重症化の原因として肺炎が最も重要ですが、それ以外にも全身に多くの症状を呈します。

神経症状(脳神経症状とも言います)も私たちの

QOL(生活の質)を低下させる要因となり、時には重大な結果を残すため注目されます。

神経症状としては、

①中枢神経症状、

②末梢神経症状、

③筋肉症状と、

血液凝固の異常をもたらして出現する

④脳血管障害が注目されています。

①中枢神経症状:めまい、頭痛、意識障害、嗅覚異常など

②末梢神経症状:筋力低下、感覚異常など

③筋肉症状:筋痛、筋力低下など

④脳血管障害(脊髄血管障害も含む):脳梗塞、脳出血など

脳血管障害は緊急措置が必要なことが多いですが、それ以外の①から③は軽症のうちは「

自律神経失調症」と区別のつきにくい見かけをとることがあります。

特に、自粛生活でストレスの強まっている昨今では「

ストレスのせい」と簡単に片付けてしまわれがちですが、これらの症状に

37.5℃以上の発熱、

息苦しさなどを伴う場合には、まずは

電話などで、かかりつけ医や身近な医療機関などへ

問い合わせてみるのがよいでしょう。

次回、第24回は 「痛いの、痛いの飛んで行け」です。

【お詫び】第10回 「脳の左・右は体の反対側を支配」の記載中に誤記がありました。

本文中で、大脳の障害で反対側半身の麻痺が出ると説明しましたが内容に混乱がありました

。

正しくは、「左片麻痺」は右脳の障害、「右片麻痺」は左脳の障害で起きることになります。

お詫びして、訂正させていただきます。

もうすぐ端午の節句ですね。

送迎バスを運転しているスタッフのご家族さまから頂きました。ご趣味でバルーンアートをされているとの事です。

キャラクターのバルーンも頂きました。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

「リハビリテーション」(略して「リハビリ」)というと、訓練をして身体機能を回復させると考えることと考えられがちですが、それはリハビリの一面にすぎず、どうしても回復させられない機能があっても、可能な限り生きやすくすることを目的とするのです。

従って、リハビリの目指すところは、

①可能な限りの機能回復、

②機能低下のある状態でも本人の活動が向上し生活がしやすくなること

(介護が必要な場合には介護者による介護がしやすくなり本人の活動が上がること)、

更には

③本人の社会参加の程度が向上し、それも含め本人や介護者の幸福度が向上することとされます。

簡単に言うと、できるだけ元通りに戻そうとするが、できない場合でも本人とその周囲の人たちの満足度を追求するのがリハビリテーションであると言えます。

従って、すべての病気、怪我がリハビリテーションの対象となります。

リハビリの対象として、四肢の麻痺や歩行の障害などの運動機能の障害が、一般に思い浮かべられやすいですが、それだけでなく認知機能、高次脳機能、視覚、聴覚、嚥下、排泄など人の持つ機能の全てがリハビリテーションの対象となります。

このように、リハビリの対象が広範なためその分類の仕方もいろいろあります。

リハビリを受ける対象の種類から脳血管障害のリハビリ、認知症のリハビリ、神経疾患のリハビリ、筋疾患のリハビリ、排尿障害のリハビリ、発達障害のリハビリなどと分けることがあり、また、対象者の年齢から成人のリハビリ、高齢者のリハビリ、小児のリハビリなどと分けることもあり、対象となる身体の部位や機能から手のリハビリ、嚥下リハビリ、歩行リハビリ、高次脳機能のリハビリなどと分類することもあります。

次回、第23回は「「痛いの、痛いの飛んで行け」」です。

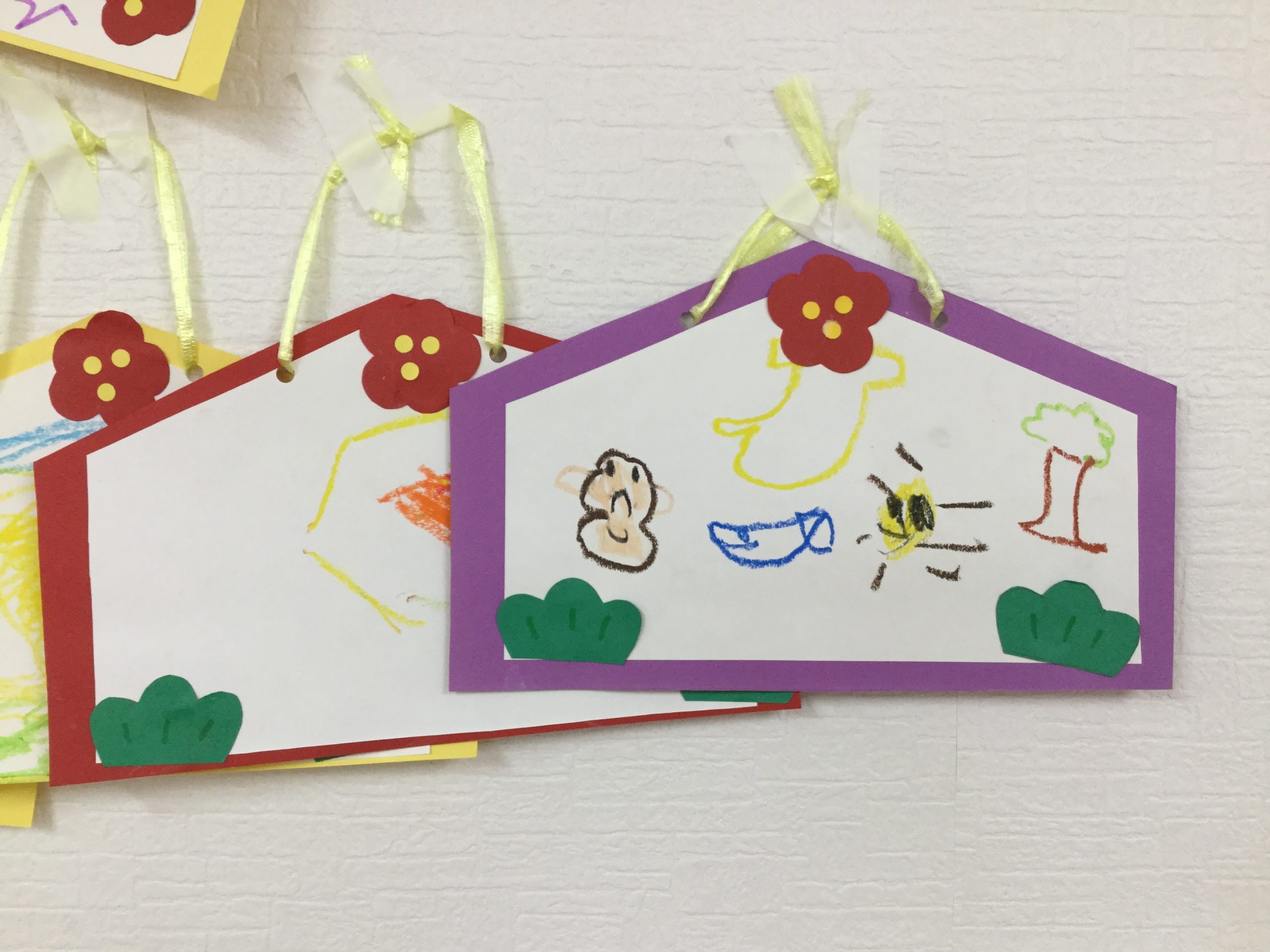

新しい年を迎えましたが、お子さまたちの変わらない元気な笑顔を見せてくれて、スタッフ一同ホッとしています。

早いもので、コパンの杜は開所して4年目を迎えることができました。日頃より、当事業所の運営に、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。

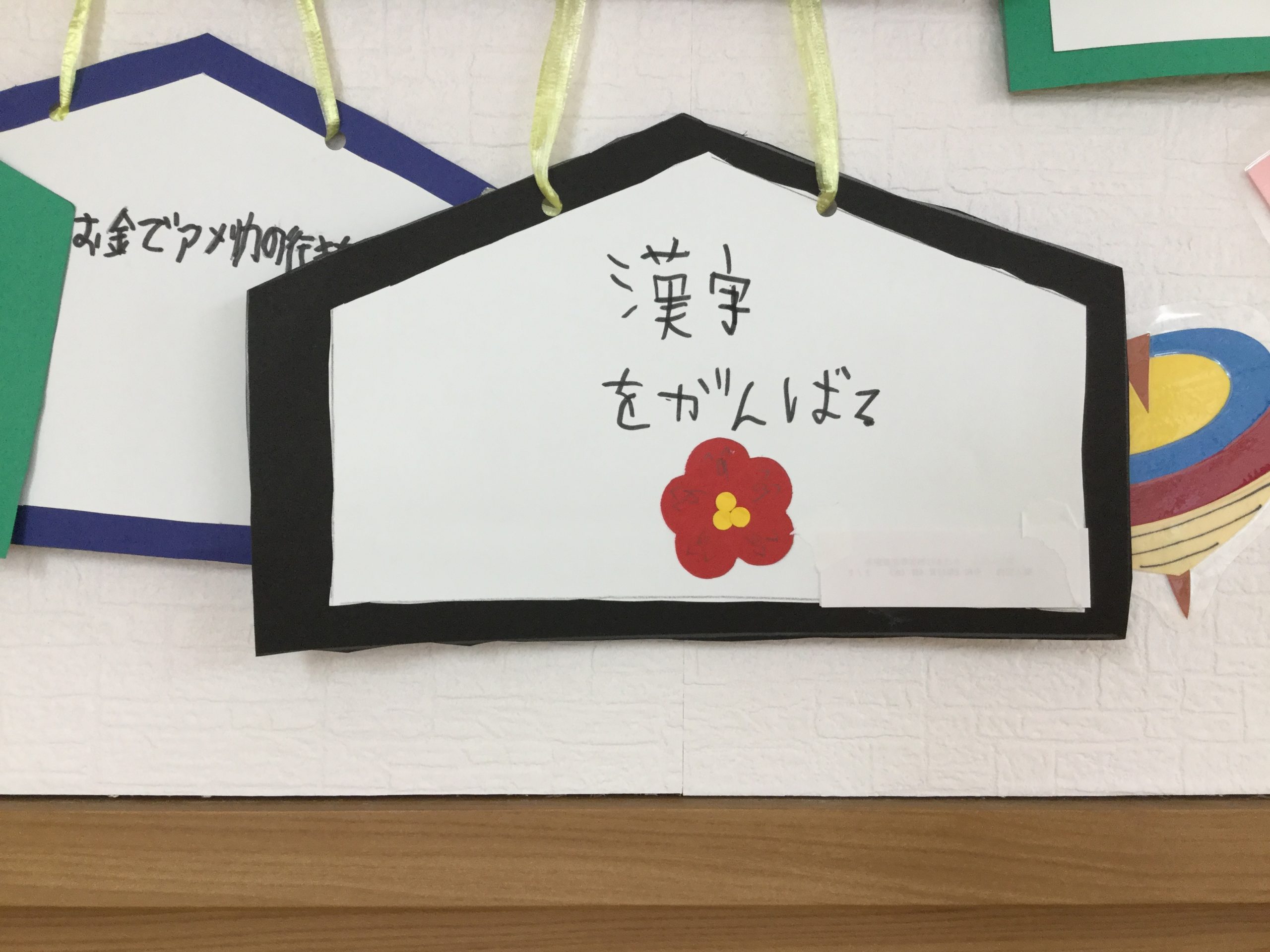

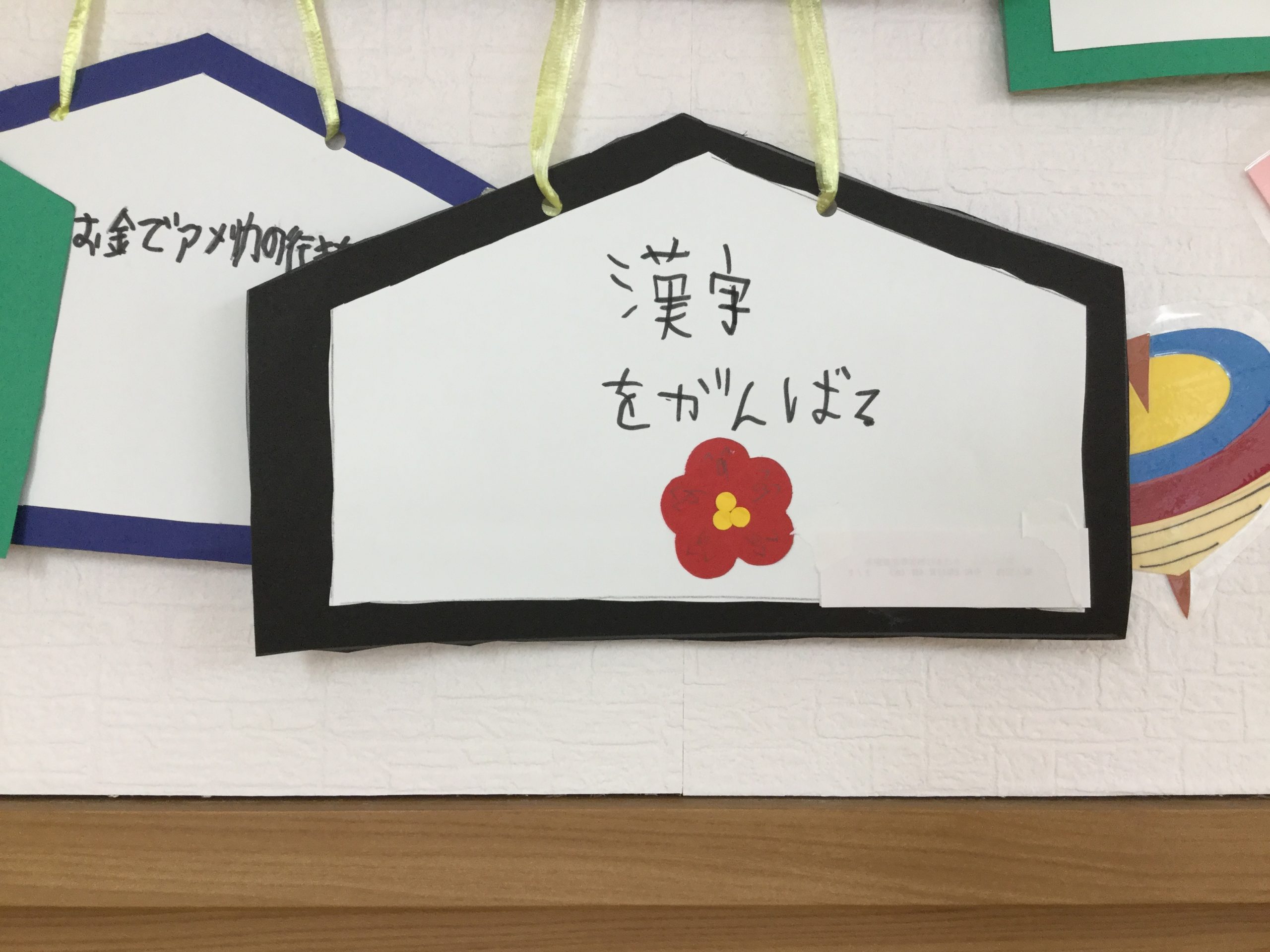

今週は、みんなで絵馬を作成しました。今年はどんな一年になるかな?みんなの目標が叶うと良いですね!叶えましょう‼

幼児さんの作品です

頑張って絵や字を書いて作成しました。

児童さんの作品です

素敵な目標を考えてくれました。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院