※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

脳血管障害などの神経の病気でしばしば体の動きが悪くなります。

これを運動麻痺といいます。

この麻痺が出た後は、数か月後にはその麻痺の部分の筋肉が病的に持続的に収縮し続けるようになります。

体の外から触るとその部分の筋肉が固くなっているのが分かります。

この現象を「痙縮」と呼びます。

痙縮が現れると、四肢・体幹では、もともと麻痺のために自力で動かしづらい部位が、外力でも動かしづらくなります。

そうなると健常な体の部分の動きの邪魔になり、歩行などの運動が行いにくくなり、また介護の面でも移動動作や体の清潔を保つことなどの支障となります。

1. 「ボトックス(ボツリヌ菌毒素)」で筋肉の異常なこわばりをとる

そこで、病的に収縮している筋肉を緩めるために使われるのがボツリヌス菌毒素です。

ボツリヌス菌毒素は、筋肉を麻痺させる(筋肉が動きにくくなる)強力な成分です。

食品内でボツリヌス菌が増殖すると、これを食べた人の体内にその菌が作る毒素が入り、全身の筋肉を麻痺させます。

手足の筋肉だけでなく、呼吸筋も同様に麻痺させますので死につながります。

ボツリヌス菌は飯寿司などによる食中毒で死亡事故を出す原因の重要な一つです。

それほど強い成分であるボツリヌス菌毒が精製されて、筋肉の「痙縮」を除くための医薬として使われ、「ボトックス」の商品名で注射液として発売されています。

2. 「ボトックス(ボツリヌ菌毒素)」治療の実際

「ボトックス(ボツリヌ菌毒素)」注射は、「痙縮」のために固まってしまった筋肉をほぐすので、リハビリの際に体をスムーズに動かすことができて訓練効果を高めます。

体が固くなったために清潔を保つのが難しくなった場合にも固まった部分を緩めるのに有用です。

そのほか、現在、保険診療では、眼や顔の痙攣、手足の麻痺、声の痙攣、更に、多汗症の一部などの治療のために使われます。

保険適応外では顔の筋肉の異常な収縮を除くため、しわ取りとして美容整形分野で使われています。

3. 「ボトックス(ボツリヌ菌毒素)」治療への誤解

前記のように、リハビリの面では、ボトックスを併用することによって効果が上がることがありますが、それは、ボトックスによって痙縮が軽減してリハビリ効果が上がったため麻痺が軽くなったり、歩行が改善したりすることを示します。

これはあくまでリハビリ効果があったもので、ボトックスが筋肉の力をつける訳でも、麻痺を改善させるわけでもありません。

ボトックスはあくまでも、筋肉を軽く麻痺させることによって固まった筋肉をほぐしてリハビリをしやすくするということなのです。

言ってみれば、ボトックスの役割は、「諸刃の剣」、ないし「毒を以て毒を制す」に相当します。

以上、ボトックスは危険な面ももっていますが、正しく使うととても有用です。神経やリハビリの専門医とよく相談しながら利用するとよいでしょう。

次回、第18回は「高次脳機能障害」です。

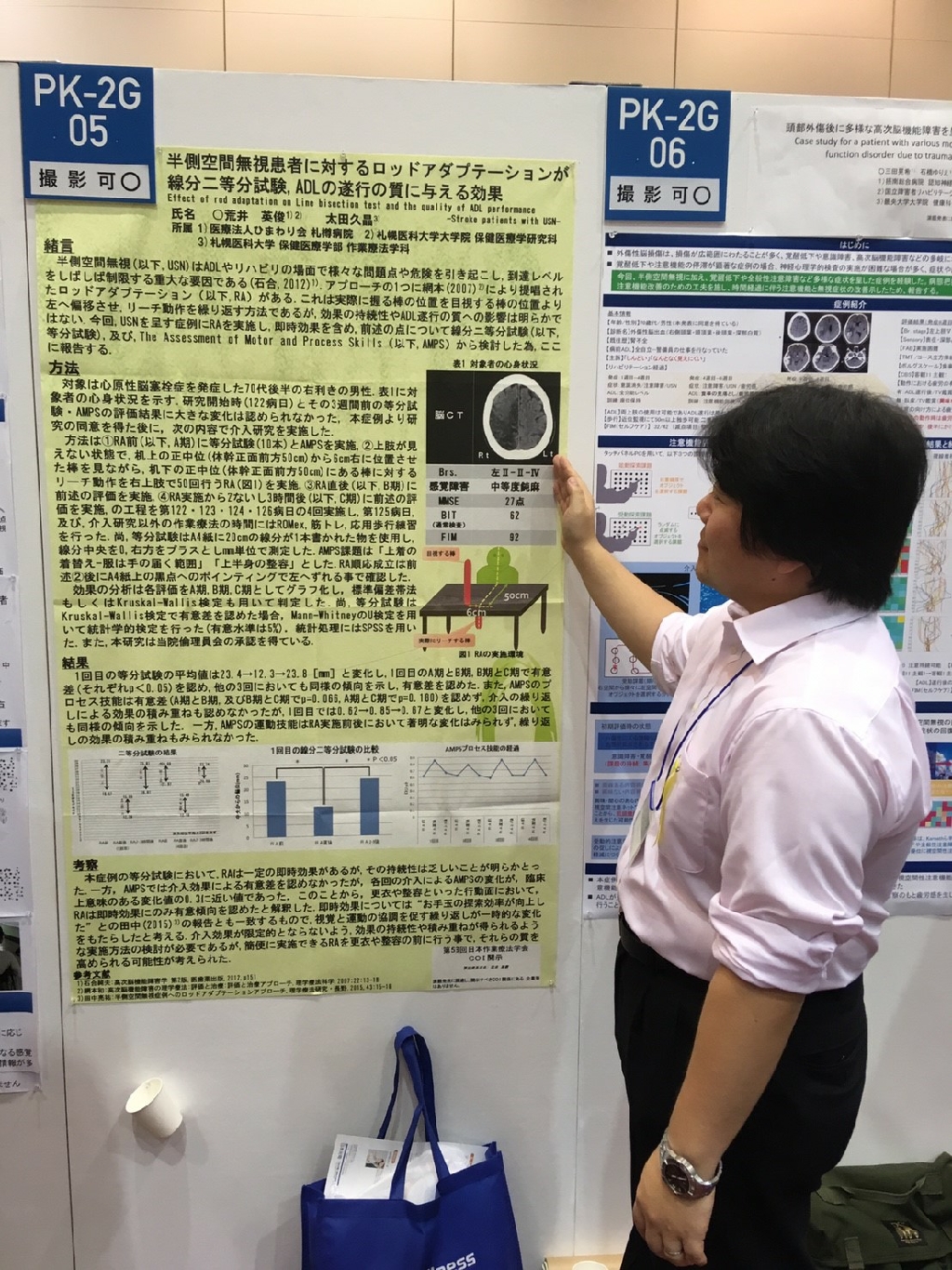

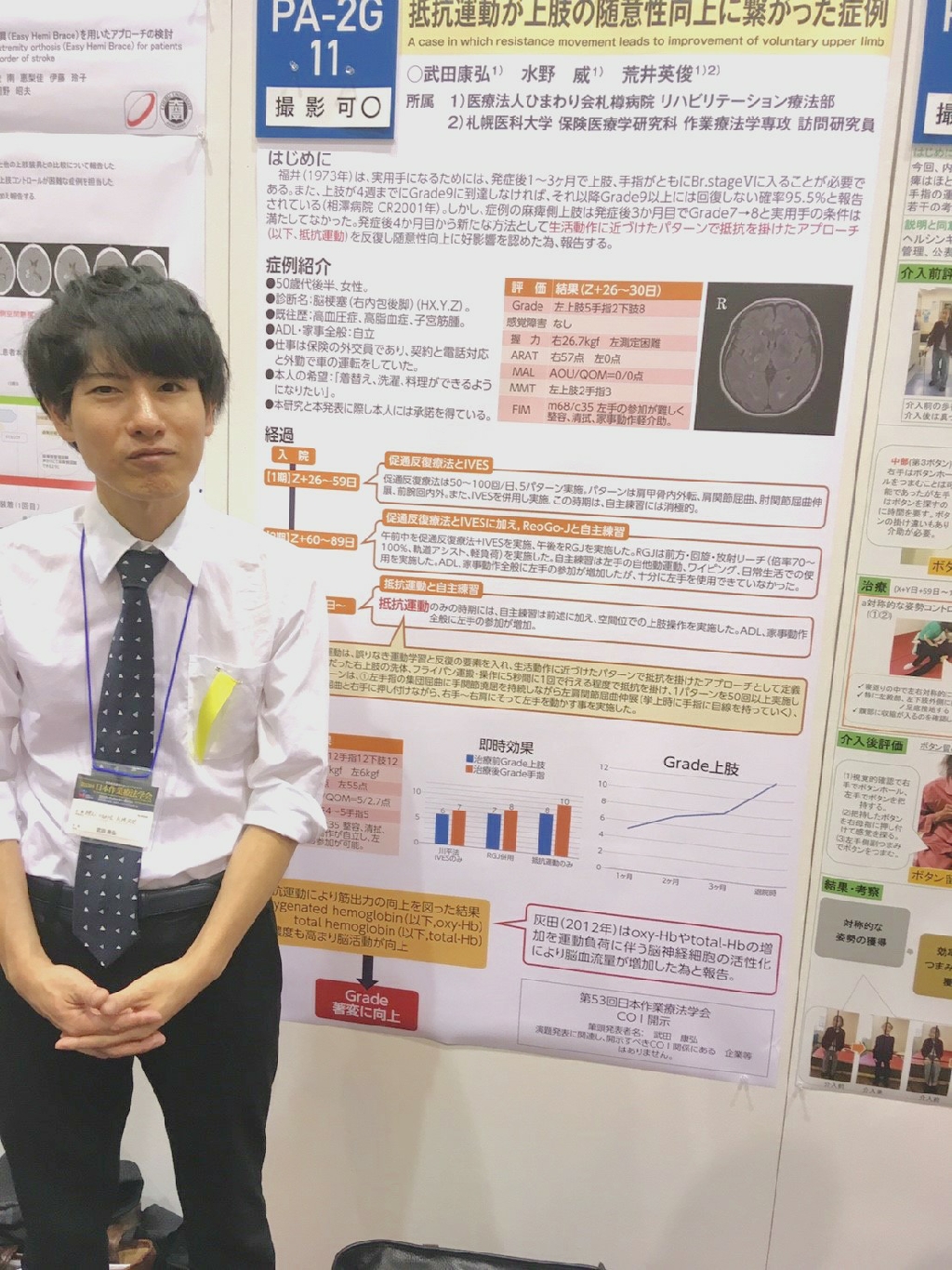

2019年11月16日~17日、福岡県で開催された第6回 日本小児理学療法学会学術大会で理学療法士の高橋幸助がポスター発表をいたしました。テーマは「成人の脳性麻痺に対する運動イメージの特徴について」で、近年、脳科学の分野で注目されている運動イメージについて、脳性麻痺を対象とした研究を報告いたしました。

「多くのセラピストと質疑応答を交え、これからの課題や理学療法士としての在り方について考えさせられた2日間でした。今後も研鑽を積み、理学療法士として患者様やご家族の支えになれるよう励んでいきたいと思います。」

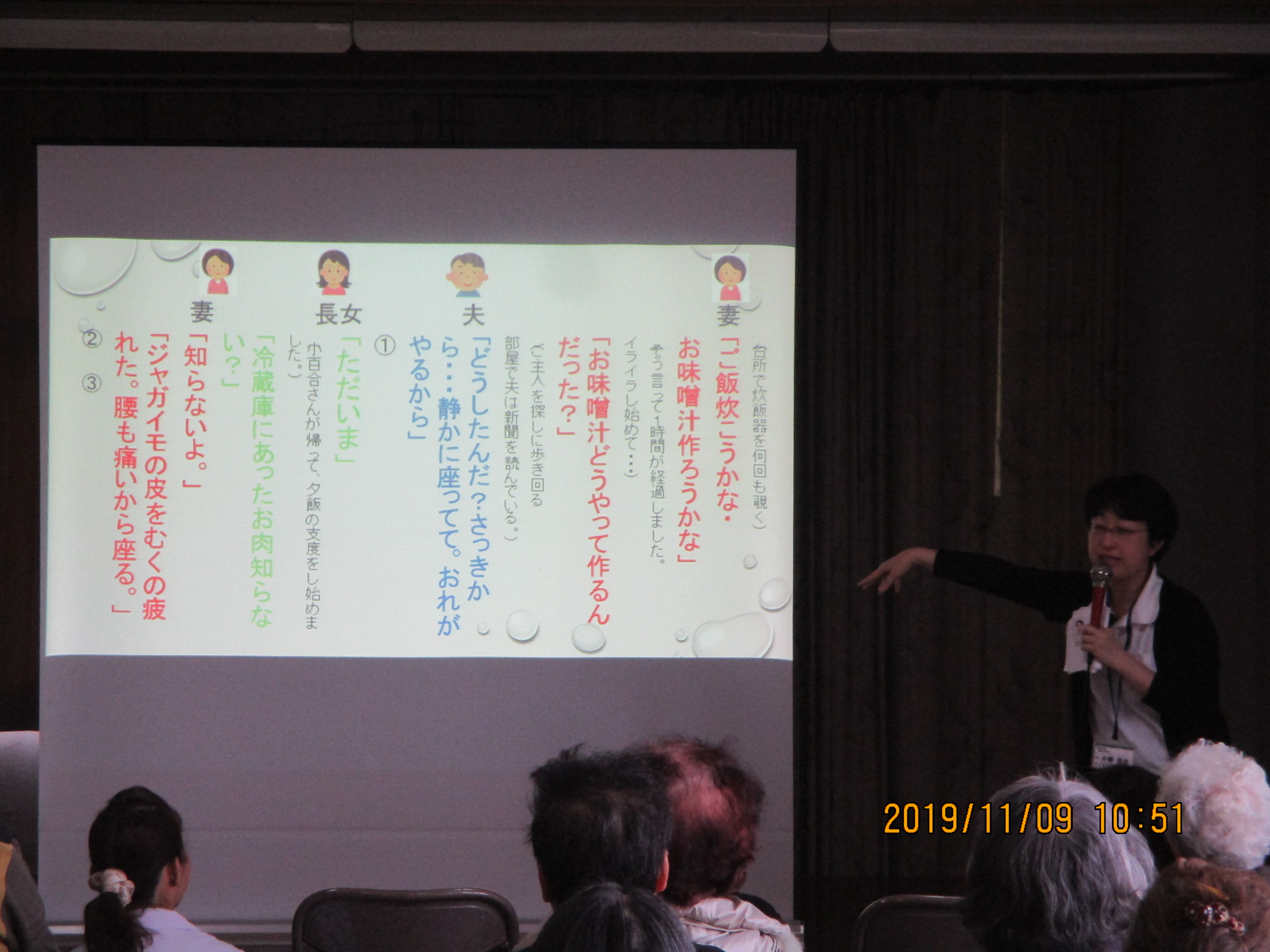

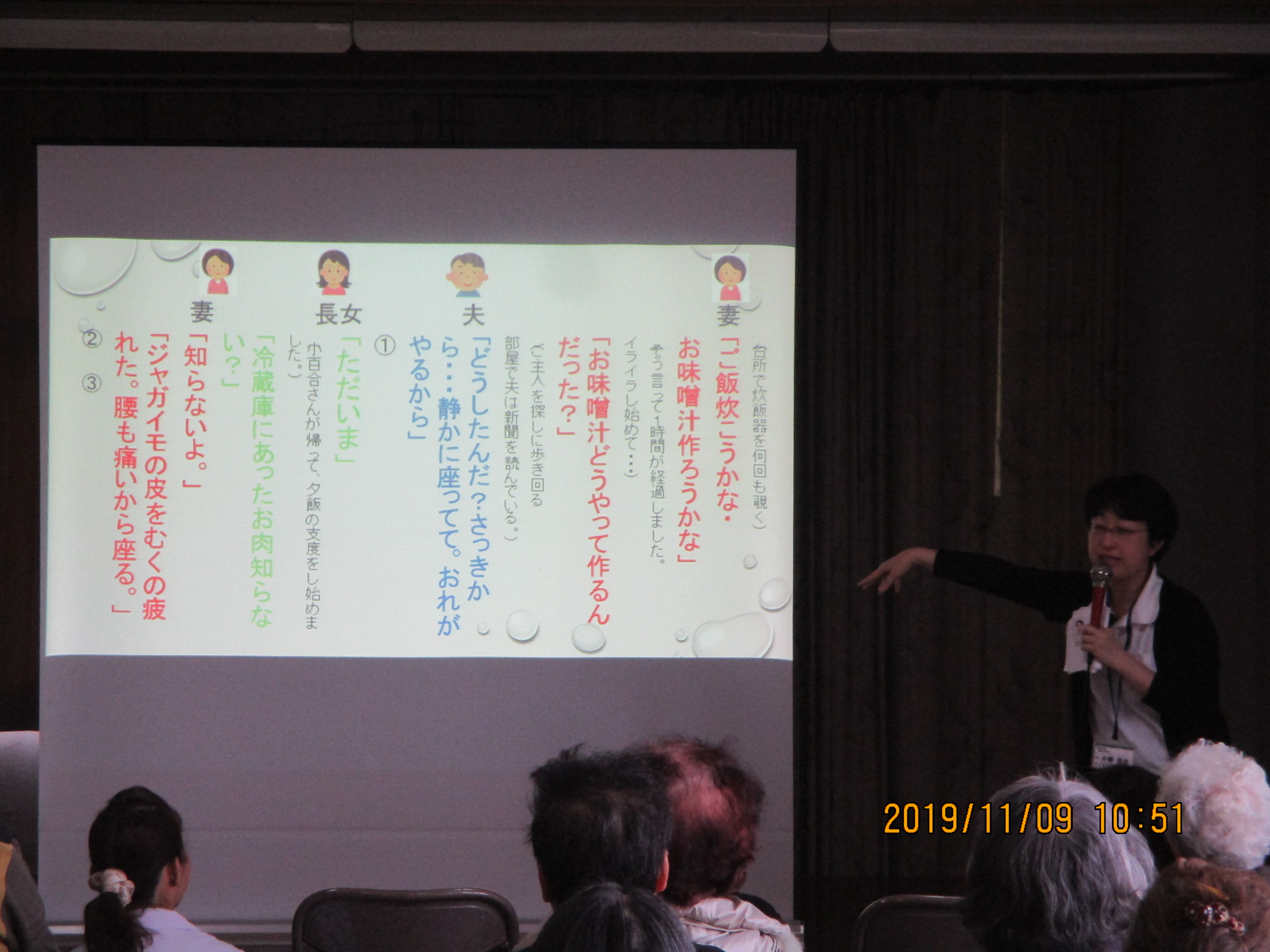

11月9日(土)、第7回銭函リハビリテーション学校を開催いたしました。第1部は、介護保険についての講演でした。今は介護の必要がなくても・・・、突然病気になったり、自分が介護をする立場になるかもしれません。そんな時のために、介護保険の利用の仕方、サービスの種類についてお話しさせていただきました。

第2部は、認知症の方の介護についての勉強でした。認知症の方に関わる際は、相手のそばに寄りしっかりと目を見て話す、手を握る、身体をさする等で不安を軽減させることができます。3人1組になって認知症の妻、夫、娘の役になりきって実践していただきました!

来月は、12月13日(土)の予定です。10月に当院に着任した脳神経外科・村井宏 先生の講演です。乞うご期待!

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

歩行は、人間が進化の過程で獲得してきた重要な機能の一つで、私たちの行動を格段に拡大しています。

歩行ができないと行動範囲が極端に狭くなり、また歩行が可能でも異常な歩き方では生活が不自由となるだけでなく、関節・骨・筋肉に過剰な負担をかけて年月の後には運動器の障害を招きます。

従って、歩行は人間の生活の質(QOL; Quality Of Life)を決める重要な要因の一つと言えます。

今回は、歩行の異常とその特徴についてご説明します。

歩行の異常の中には特徴的で、有名な名前のついているものもあれば、特徴の捉えがたい不安定なものもあります。

代表的なものとしては以下があります。

1) 引きずり歩行:下肢に麻痺がある際や、痛み、変形があるときに起こり、その側の足を引きずって歩きます。

2) 痙性歩行:脳や脊髄の障害で麻痺が出る場合にはその側の足を突っ張らせながらの引きずり歩行となります。

両足に起これば両足を鋏(ハサミ)のように組み合わせて歩くので「鋏(ハサミ)歩行」とも言います。

3) 失調歩行:小脳、前庭、脊髄、末梢神経などの神経系に異常があるときに出現し、下肢の筋力低下がなくても起こります。

ふらふらと不安定にバランス悪く歩きます。

4) 鶏歩(けいほ):足首を上に屈曲する働きの低下のためつま先が上がりにくくなり、歩く際に毎回振り上げた足が地面から上に上がらず、上がってもつま先がすぐ床に落ちてしまう歩き方。

ニワトリの歩き方に似るためこの名前がつきました。

5) よちよち歩行:腰の周りを安定させる筋肉が弱いために一歩ごとに骨盤が交互に左右に傾き、腰と上半身を振って歩く。

6) パーキンソン歩行:前かがみの姿勢で膝を曲げ、足を床から上げず、小刻みに歩く。手の振りも少ない。

7) 奇怪歩行:全身や下肢に不随意運動があるとき、不随意運動のために歩くとき一見奇怪に見えます。

8) ヒステリー性歩行:心因性で起こる歩行異常。

様々な形をとり、全く歩けないこともあります。

9) 間欠跛行(かんけつはこう):最初は歩けるが、症例ごとに違う一定の時間や、一定の距離を歩くと、下肢の疼痛や脱力のために歩けなくなる。

脊髄性のものと、下肢の血管の狭窄で起こるものの2種類があるが、どちらも治療の方法があることも多い。

次回、第17回は「ボトックス治療」です。

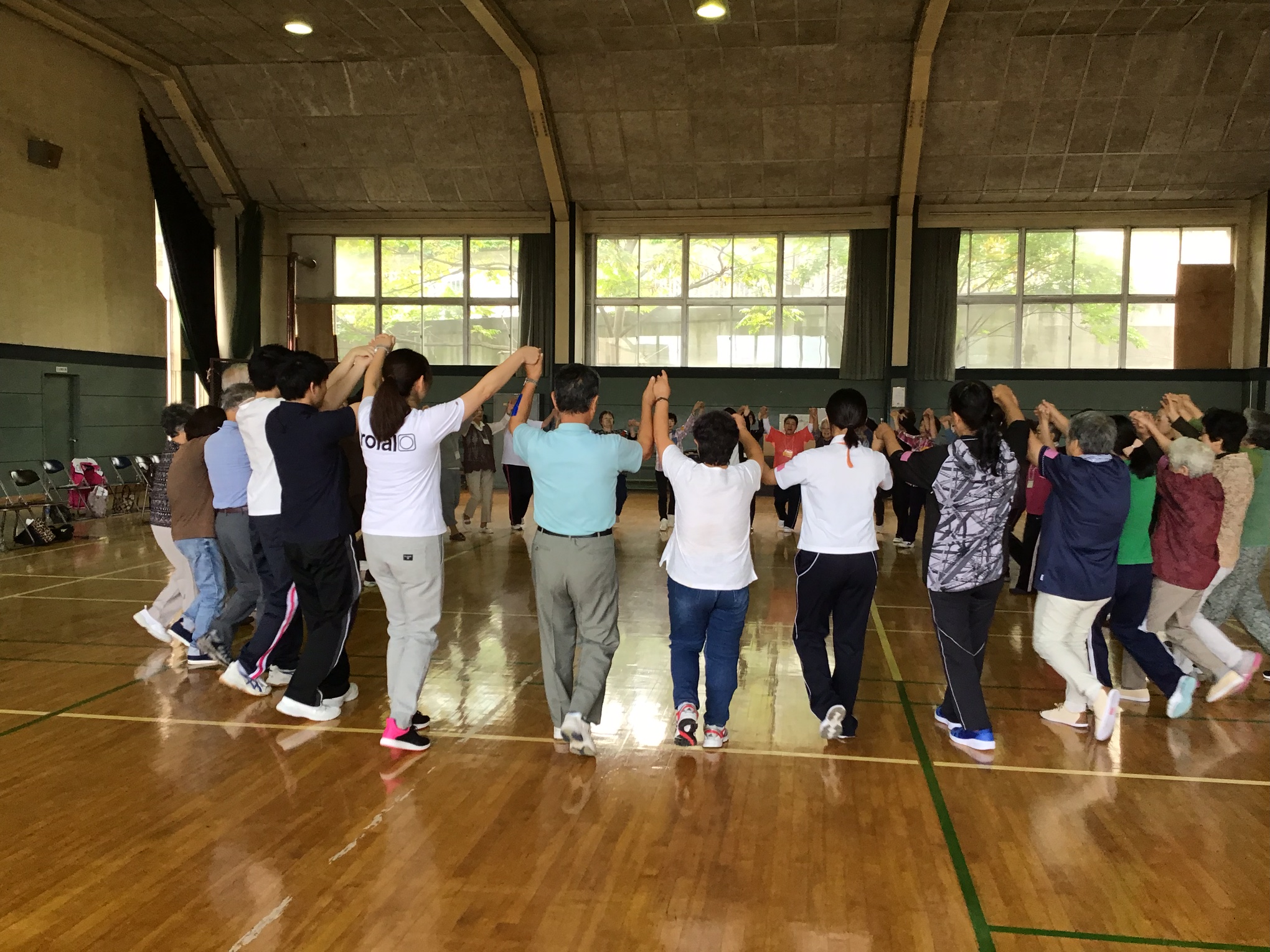

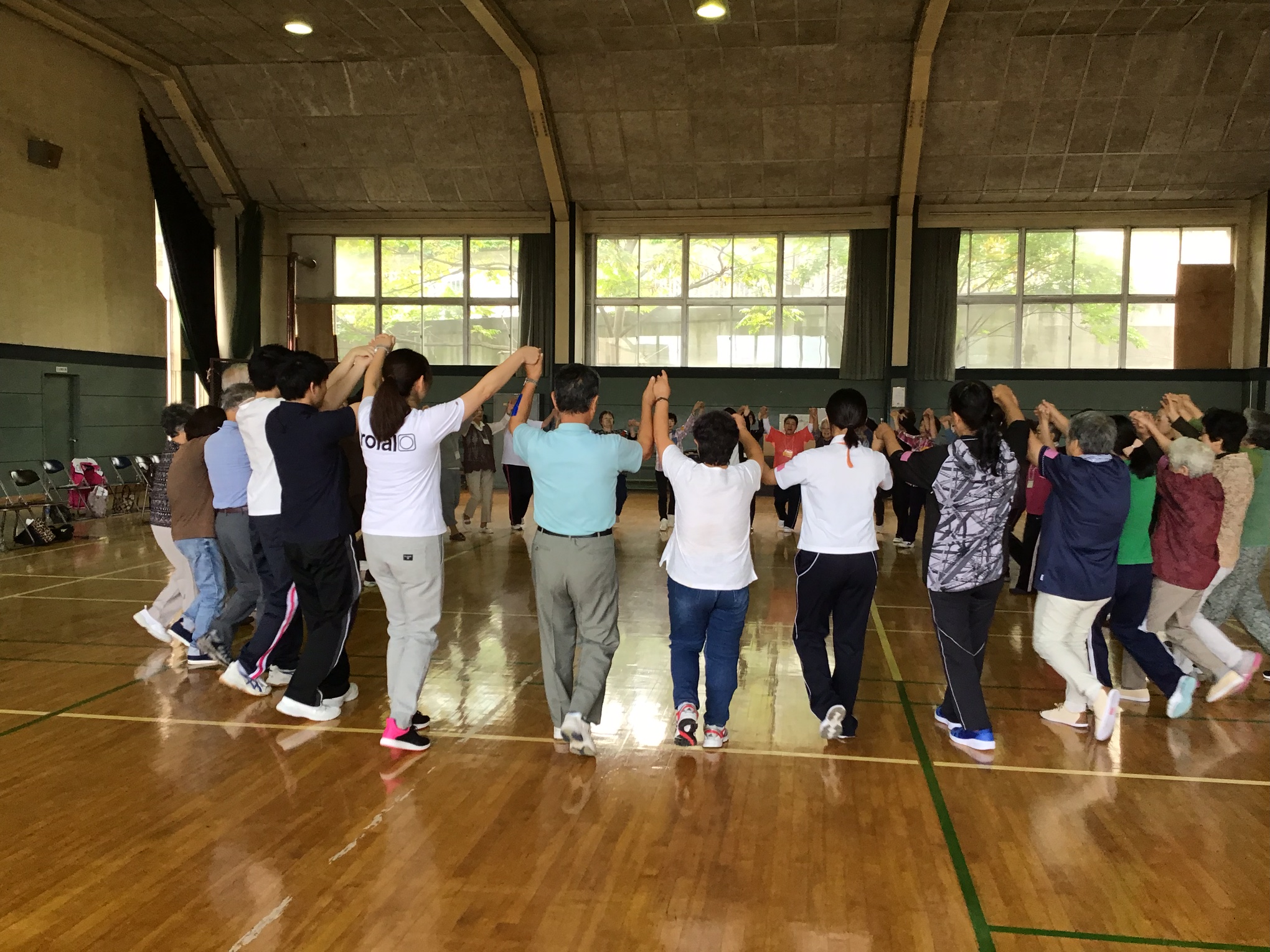

9月14日(土)、第5回銭函リハビリテーション学校を行いました。

今回は、43名のご参加があり、「銭函オリンピック」と 題しまして、運動会を開催しました。今回はいつもと場所を変更し体育館を使用して、障害物リレー、玉入れ、イントロクイズ、ダンスをしました。

障害物リレーではお玉にゴルフボールを入れてジグザグに歩いたり、頭の体操、身体の体操をしました。ゴルフボールを落とす方がいるかなと思っていましたが、誰一人として落とさず、皆さんのバランス力の高さに驚きました!玉入れでは、銭函小学校からカゴ、玉をお借りして本格的にやってみました。男性のいるチームが有利かとおもいきや、女性チームが圧倒的な強さを見せていましたね!イントロクイズは懐かしの曲、最近流行りの曲を流し、全問正解できた方もいらっしゃいました。最後のダンスでは皆で手をつなぎ、マイムマイムを踊りました。大きな声で歌いながら楽しくダンスをし、大いに盛り上がりました。今回の運動会では、年齢・性別、関係なく皆さんに楽しんでいただきました。また、来年もイベントを企画しますのでご参加お待ちしています。

次回は、10月12日(土)に行う予定です。管理栄養士と言語聴覚士による、嚥下機能についての講義と体操をします。参加申し込みは不要です。お気軽にお越しください!

8月10日(土)、第4回銭函リハビリテーション学校が行われました。

今回は、35名のご参加があり、講義と体操の2部構成で行われました。1部は、手稲曙町内会生き生きクラブの木曾様より「パーキンソン病とは?」の講義でした。パーキンソン病の予防方法、早期発見について分かりやすくお話してくださり、参加者の方からも多数の質問をいただきました。ドーパミンを増やすには、カフェインやチロシンを摂る、恋愛をする、趣味を作る、新しいことに挑戦する、小さくて明確な目標をたてる、褒めることが良いそうです!健康寿命を伸ばすには脳だけではなく、大腸の健康も重要だそうですよ!

2部は、徳島県の「健康いきいき百歳体操・認知機能改善編」を皆さんで行いました。ただ身体を動かすだけではなく、頭を使ったり、大きな声を出したりと大変盛り上がりました。上手にできてもできなくても皆さん笑いが起きながら楽しんで参加していただきました。

次回は、9月14日(土)に「銭函オリンピック」と 題しまして、運動会を実施します。体育館を使用して、障害物リレー、玉入れ、イントロクイズ、ダンスを行う予定です。運動が得意な方も苦手な方もできる内容になっていますので、皆さんのご参加をお待ちしています!

※9月に参加される方で上靴を持っている方は、上靴の持参をお願い致します。上靴がなくても参加可能です。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

頭痛の

A)原因

B)起こる頭の部位による特徴についてご説明します。

A 頭痛は、原因として次の6つが単独に、ないしは複合して生じます。

1.頭蓋内の血管(血管性頭痛と呼び片頭痛が代表)

2.精神・頭頸部筋の緊張(緊張型頭痛と呼ぶ)

3.頭蓋内の疾患(牽引性頭痛、炎症性頭痛など)

4.神経痛(頭皮の感覚を伝える頭蓋外の末梢神経)

5.耳・鼻・歯の病気(関連痛と呼び、頭痛として現れます)

6.心因(不安、精神的緊張、抑うつなど)

B 起こる部位による頭痛の特徴

1. 頭部側面の頭痛 生命の危険はないが強い苦しみをもたらします。

片頭痛:頭の一方または両方が拍動性にズキンズキンと痛む。

しばしば嘔気、嘔吐を伴います。

群発頭痛:片目の奥から側頭にかけてのえぐられるような激痛。

数日から数週ほぼ毎日同じ時間帯に起こります。

2. 後頭部の頭痛

多くは緊張型頭痛(頭頸部の筋のコリによるもの)なので余り心配はいりません。

突然ガーンと殴られたような痛みの場合にはくも膜下出血の可能性があり、救急処置が必要となることがあります。

3. 頭全体が痛い場合:様々なタイプの頭痛の可能性があります。

頭全体の場所が殴られたような痛みの場合には、くも膜下出血の可能性を疑う必要あります。

重い荷物を持つなど強い労作をした場合に頭全体の場所が痛くなるものは労作性頭痛と呼び、あまり心配ないものが多いです。

緊張型頭痛がひどくなると、後頭部から始まって頭全体に拡がることもあります。

次回、第16回は「歩行の異常」です。

7月27日(土)、銭函連合町内会&札樽病院でおたる潮まつりの「潮ねりこみ」に参加してきました。天候にも恵まれ、約1時間半小樽の街を踊り歩きました。踊りの練習や手作りうちわ、着付けや送迎、ねりこみ中の給水など、いろんな方たちのサポートを受けながら、無事に終えることができました。初参加のメンバーも多かったですが楽しいひと時となりました。

※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。

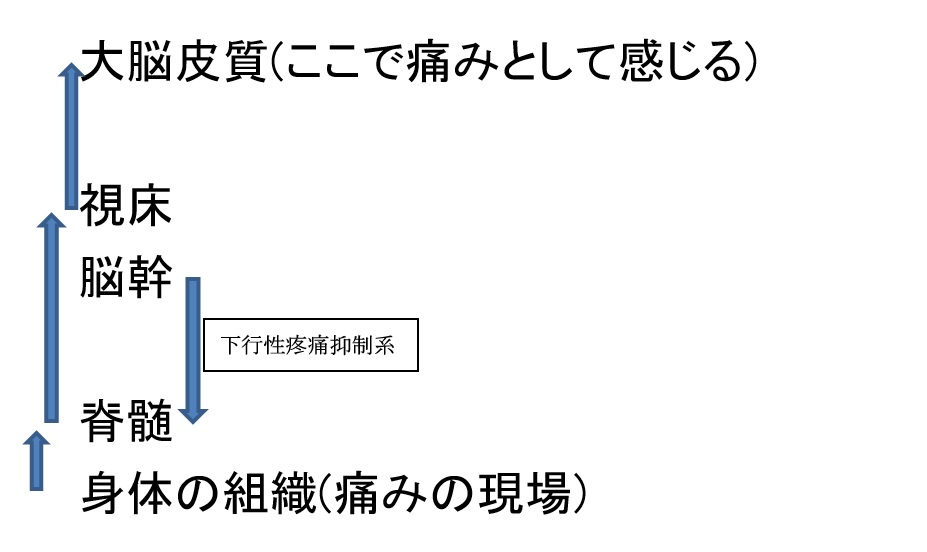

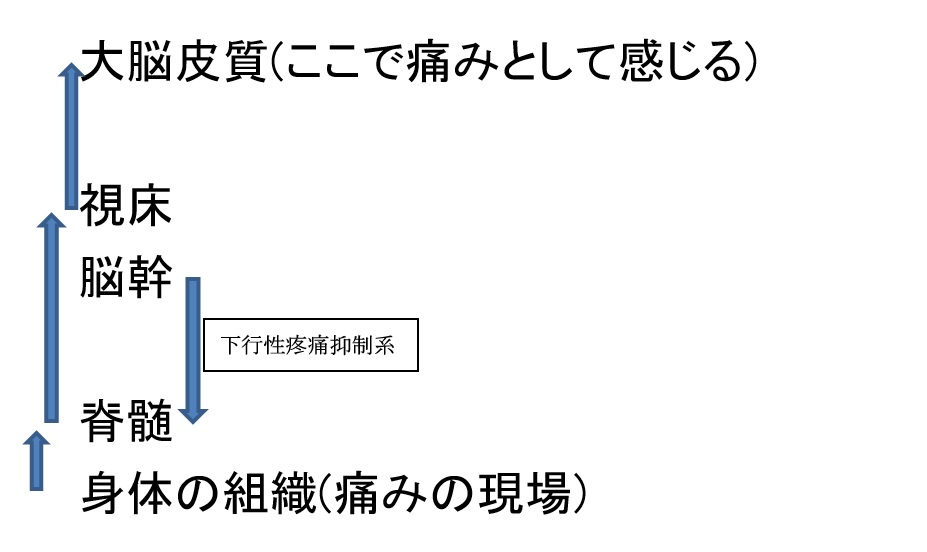

痛みは、図1の上向きの矢印のように身体の組織から脊髄、(脳幹を経由し)、視床へと上行性に伝わり、大脳皮質痛に到達して痛みとして感じられます。

痛みは、図1の上向きの矢印のように身体の組織から脊髄、(脳幹を経由し)、視床へと上行性に伝わり、大脳皮質痛に到達して痛みとして感じられます。

また、体の組織に痛みの原因がなくても、この経路のどこかで刺激されたり障害されたりすると痛みとして感じられます。

一方、脳幹から脊髄へ伝わる「下行性疼痛抑制系」という、脳幹から脊髄まで下行する経路もあります。

この系は軽微な痛みを痛みとして感じずに済む働きをもつのですが、この系の働きが弱くなると、痛みに極度に過敏となり、通常は痛みと感じないような軽微な感覚も痛みとして強く感じる病的状態が出現します。

また、痛みが大脳皮質から辺縁系という感情を支配する大脳の領域へ伝わり、痛みだけでなくつらさや恐怖を感じるようになることもあります。

痛みに対する薬は、上記のどこに効くかでグループ分けされます。

通常の痛みをその現場で軽減させる、昔ながらの鎮痛剤もあれば、視床への刺激で出た痛みを抑える薬、下行性抑制系が弱くなって出た痛みを軽減する薬、辺縁系への伝導を調節する薬などいくつかのグループがあります。

痛みの出た機序や症状を判断してもらいながら薬をうまく処方してもらいましょう。

次回、第15回は「痙攣(けいれん)」です。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院