使命

より良い生活を目指して

病気や障害の有無で『人』としての価値は変わるものではありません。

病気により一時的に離れていた家族や社会に再び戻り、適切な居場所で、質的に価値のある生活を送るために、専門的に援助すること・・・

病院における私たちの立場は、患者さんとご家族をあらゆる側面からチームで支える臨床家です。

理念

『ひとり一人を尊重したリハビリテーション』

この患者さんに今必要なことは何か、今私たちが力になれることは何か。

リハビリテーション医師を中心に、個々の患者さんに合わせたゴール設定と治療内容を提示して進めます。

専門的な視点での提示であると同時に、患者さんも療法士も意欲をもって挑めるものでありたい・・・

私たちは日々患者さんに接する中で、謙虚な姿勢と向上心を忘れずに知識や技術を高める意識を持ち続け、そのための努力を惜しまずにいるべきと考えています。

リハビリの効果はご本人の意欲が非常に重要な要素になります。自分で立ち上がろう、歩こうなど、自ら動かそうとすることこそが、リハビリには必要でありすべての土台です。

療法士の関わり

小児から成人まであらゆる疾患や病期の方に積極的にリハビリを行っています。

例えば、手術前後の方、病気の治療で一時的に体力が落ちた方、体力が落ちて日常生活に不便を感じている方、神経難病の方など医療的なケアが必要な患者さんなど、生活の場へ戻るためのリハビリを行います。

また、慢性腎疾患で透析を受けられている方で下腿切断、脳血管障害などを併発された場合、人工透析とリハビリを同じ院内で両方受ける事が出来ます。

病気やケガをしても、できるだけ住み慣れた地域で暮らせるよう支えることが使命です。

理学療法士

理学療法は、寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、歩行という基本動作能力の回復や維持を目的に、運動療法や温熱、電気などの物理療法によって、自立した生活が送れるよう支援します。

理学療法は、寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、歩行という基本動作能力の回復や維持を目的に、運動療法や温熱、電気などの物理療法によって、自立した生活が送れるよう支援します。

関節可動域の拡大、筋力強化、マヒの回復、痛みの軽減、持久力の向上など運動機能に直接働きかける治療や、動作練習を通した治療が行われています。とくに立ち上がる、歩くなど、移動するために必要な能力をつけていきます。

札樽病院の理学療法ポリシー:「疾患や状態をしっかりと評価し、根拠に基づいた適切な治療を提供する」

新しい治療に抵抗感を持たず取り組むとともに、それらの効果を検証し、対象者に最善と思われることを行なっていきます。特に「歩行を用いたリハビリテーション」に力を入れています。

拡散テンソル画像などの脳画像を見ながらリハビリの効果を検証しています。根拠に基づいてプログラムを立て、より高い目標を目指したリハビリテーションを勧められるよう取り組んでいます。

ロボットリハビリテーション

たくさんある機器の中で、適切なものを選択し効果的に機能回復を目指すことができます。早期より歩行練習量を確保することができるのが特徴です。それぞれの機器に精通し客観的に評価するチームがあり、必要に応じて提案やアドバイスをしてます。

HONDA歩行アシスト

効率の良い歩行練習のための制御モーターで股関節の運動をアシストします。

効率の良い歩行練習のための制御モーターで股関節の運動をアシストします。

ロボットスーツHAL®

ロボットスーツHALは筋肉を動かす神経の電気信号(生体電気信号)を、皮膚に貼ったセンサーで読み取り、意思に沿った動きをアシストして、その力を増幅して出力することができます。HALを装着することで、上手く歩くことができます。このとき、“歩けた!”という感覚が脳へ送られ、脳は“歩く”ために必要な身体や筋肉の動かし方などを少しずつ学習することができます。

装具療法

早期からの装具療法は、脳卒中ガイドラインで推奨されています。当院では短下肢装具、長下肢装具、カーボン支柱性短下肢装具(TAPs)、ゲイトソリューション(油圧調整機能)などの種類の装具を取り揃え、その方に適した装具を選定および作成・調整をします。

体重免荷式トレッドミル歩行トレーニング(BWSTT)

ハーネスで身体を上へ懸垂し、体重の一部を免荷した状態で、トレッドミルの上を歩行練習します。そうすることで律動的な協調運動が誘発され、歩行能力を向上させることができます。BWSTTの特徴は、平地歩行が困難な状態であっても早期から積極的な歩行練習が可能であり、運動量も確保することが可能なところにあります。またハーネスで身体が支えられているため、転倒の危険性が低く、対象者の能力に応じて歩行速度や介助量を調節することができます。

歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド

歩行神経筋電気刺激装置を用いた神経促通療法では、歩行に合わせて腓骨神経を刺激し、足関節の背屈運動を補助することで、中枢神経障害による下垂足・尖足の方の歩行を改善します。また、片麻痺の歩行練習として、尖足などでつま先が引っ掛かるのを防ぎ、正常に近い歩行練習をすることができます。

ゲイトジャッジ

ゲイトジャッジシステムは、歩行中の足部の関節角度と関節モーメント、筋肉の生体電位を計測することができます。計測した数値を使って歩行中の動作を分析し、その方に適したリハビリプログラムおよび装具の作成・調整を行います。

促通反復療法(川平法)

反復促通療法とは、川平法促通反復療法研究所 川平先端ラボ/鹿児島大学名誉教授 川平和美先生により開発された手技です。

麻痺した手や足の神経・筋に対して促通刺激を加えながら、意図した運動を実現し反復することで、それに必要な大脳から脊髄までの神経回路を再建・強化することを目的とした治療法です。

脳科学の研究によって、促通反復療法が脳の可塑性を促進し、効率的に機能回復を進めることが証明されます。

足こぎ車椅子

足こぎ車椅子は、脳卒中で片側半身が麻痺して全く歩けない方でも両足で漕ぐことができる車椅子です。足こぎ車椅子の特徴は適度なスピードで長距離走行が可能であり、その場での旋回ができ、操作性が良いことにあります。

交互にリズムよく足を曲げ伸ばしするペダリング運動は、人間に本来備わっている「自動歩行」「歩行反射」を刺激する可能性があります。筋肉を動かす指令を出す中枢神経に働き掛ける神経調節が機能することによって、動かすことのできなかった筋肉が動くことを狙っています。

インソール

足や腰のトラブルをなくし、負担なく歩行できるよう靴や中敷の調整をする「フットトレーナー」の資格をもつ療法士が在籍しています。「歩く」ことを多角的に評価し、支援しています。

作業療法士

作業療法士が、その人の能力を最大限に引き出しながら、「したいこと〈作業〉」「する必要のあること〈作業〉」を共有し、その人の生活を支援していきます。病気や怪我などでやりにくくなったセルフケア〈着替え、食事、トイレなど〉、家事、学習、仕事、趣味、地域活動といった「作業」を再び実現、習得するために専門的な関わりで支援しています。

関わる上での3つの視点

- 基本動作能力…運動・感覚・認知・精神機能等

- 応用動作能力…日常生活動作、家事動作、仕事、趣味など

- 社会適応能力…地域活動、就労・就学

札樽病院の作業療法ポリシー:「その人らしさを尊重すること」

高次脳機能障害へのアプローチ

半側視空間無視、注意障害、記憶障害、失行症、失認症、遂行機能障害などで生活動作が行いにくくなっている方に対し、生活基盤の問題を特定し、生活動作練習や机上課題を通して、その人が生活しやすいように支援しています。

グループセラピー

人の生活において、人との関わりが認知機能や判断力を高めていくことに着目し、集団療法を積極的に取り入れています。ピアサポートの視点も取り入れながら、その人が主体的に参加できるような場になるように、他者交流を通し、自然な判断力や活動性を高めていく支援しています。

- レクリエーション〈季節ごとのイベント、ゲームなど〉

- 共同制作〈季節合わせた制作活動など〉

- 茶話会〈お茶とお菓子を食べながらのおしゃべりなど〉

- 朝活レクリエーション〈朝の固定された時間で生活リズムをつけるための体操や歌など〉

上肢用ロボット型運動訓練装置ReoGoーJ®

Reogo-Jは、対象者の上肢機能の状態に合わせてプログラムを組むことにより、上肢機能回復に向けたリハビリテーションを効率的に効果的に行うことができます。当院では、入院・外来・通所リハビリテーションの利用者様に上肢機能改善に向けての新たな手段として利用していきます。

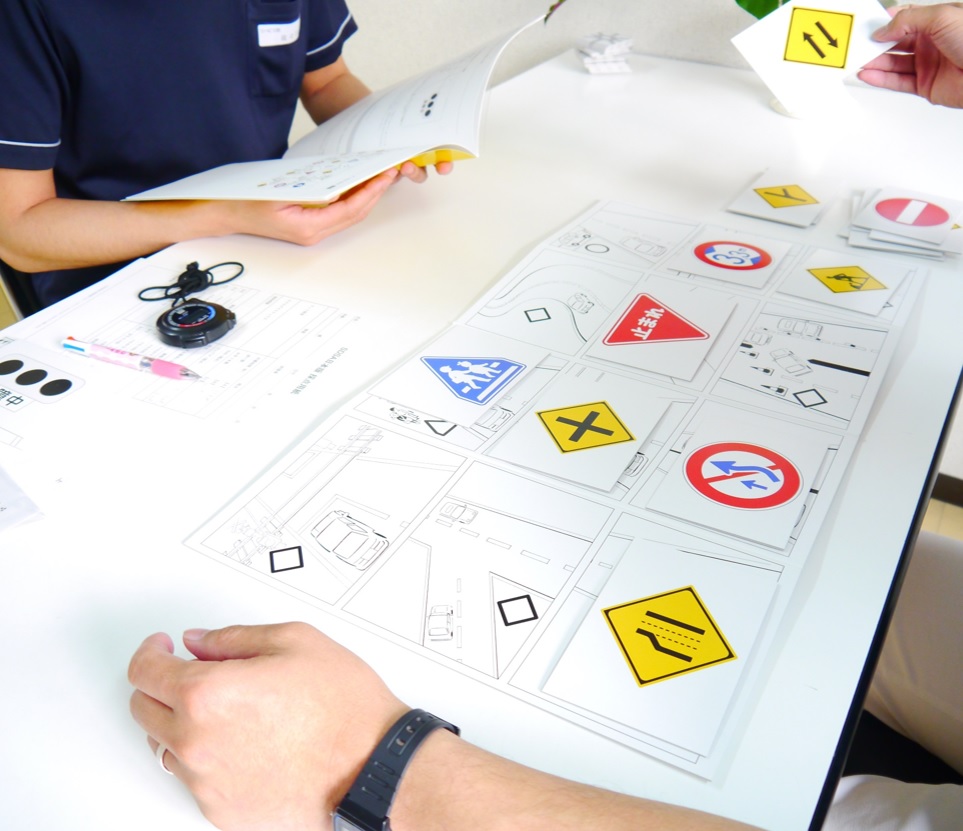

HONDAセーフティナビ

道路交通法により、脳梗塞など脳血管障害を伴った方は、一定の病気に係る免許の可否等の運用基準が当てはまり、免許センターに適正相談をしないと運転再開はできません。当院は、運転再開に向けた取り組みとして、リハビリテーション科の医師と協力して机上評価だけではなく、「HONDAセーフティナビ」を利用し、総合的に評価・支援しています。

AMPS

研修に出席して認定を得た資格者が多数在籍しています。退院後、自宅で支援なく生活できるか、介護が必要か、客観的に判断します。

SDSA 脳卒中ドライバーのスクリーニング評価 日本版

車の運転に向けて認知能力を評価するツールの1つです。退院後、車の運転を希望する方に危険がないか安全に運転できるかを評価しています。

IVES

電気刺激療法。侵襲性の低い表面電極を用い、神経筋接合部を刺激し、随意運動を補助しながら、筋活動を促す治療をしています。

言語聴覚士

札樽病院の言語療法ポリシー:「人とのつながりをリハビリで」

言語聴覚士は『言葉の障害』や『食べること・飲み込むこと』つまり摂食嚥下障害の治療をしています。脳の病気や外傷による、うまく話せない・話が理解できない等コミュニケーションの問題や食べにくい・うまく飲み込めない等の嚥下障害を支援します。積極的なリハビリと退院後の生活を見据えた実用的な指導で関わります。

言葉の障害へのアプローチ

言葉や文字が思い出せない、理解できない、という「失語症」や、麻痺で発声や発音がしにくくなる「ディサースリア」に対して、言語障害の程度を把握し治療するとともに、実用的なコミュニケーション方法を工夫し、支援します。

言葉や文字が思い出せない、理解できない、という「失語症」や、麻痺で発声や発音がしにくくなる「ディサースリア」に対して、言語障害の程度を把握し治療するとともに、実用的なコミュニケーション方法を工夫し、支援します。

摂食嚥下障害へのアプローチ

リハビリテーション医による、嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)を実施しています。画像による病態把握、機能練習の手段、適切な代償方法の実施とリスク管理を決定します。

経口摂取の可否判断のみでなく、姿勢や食物形態、代償方法もその場でためす「治療的評価」で、どうすれば食べられるか積極的に探ります。

リハビリテーションについて

脳血管疾患リハビリテーションⅠ 180日

- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

- 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

- 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者

- パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者

- 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者

- 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

- 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

廃用症候群リハビリテーションⅠ 120日

急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群の患者(一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力、日常生活能力の低下を来しているもの)

運動器リハビリテーションⅠ 150日

- 上・下肢の複合損傷、脊髄損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者

- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

呼吸器リハビリテーションⅠ 90日

- 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者

- 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者

- 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者