PT・OT・ST

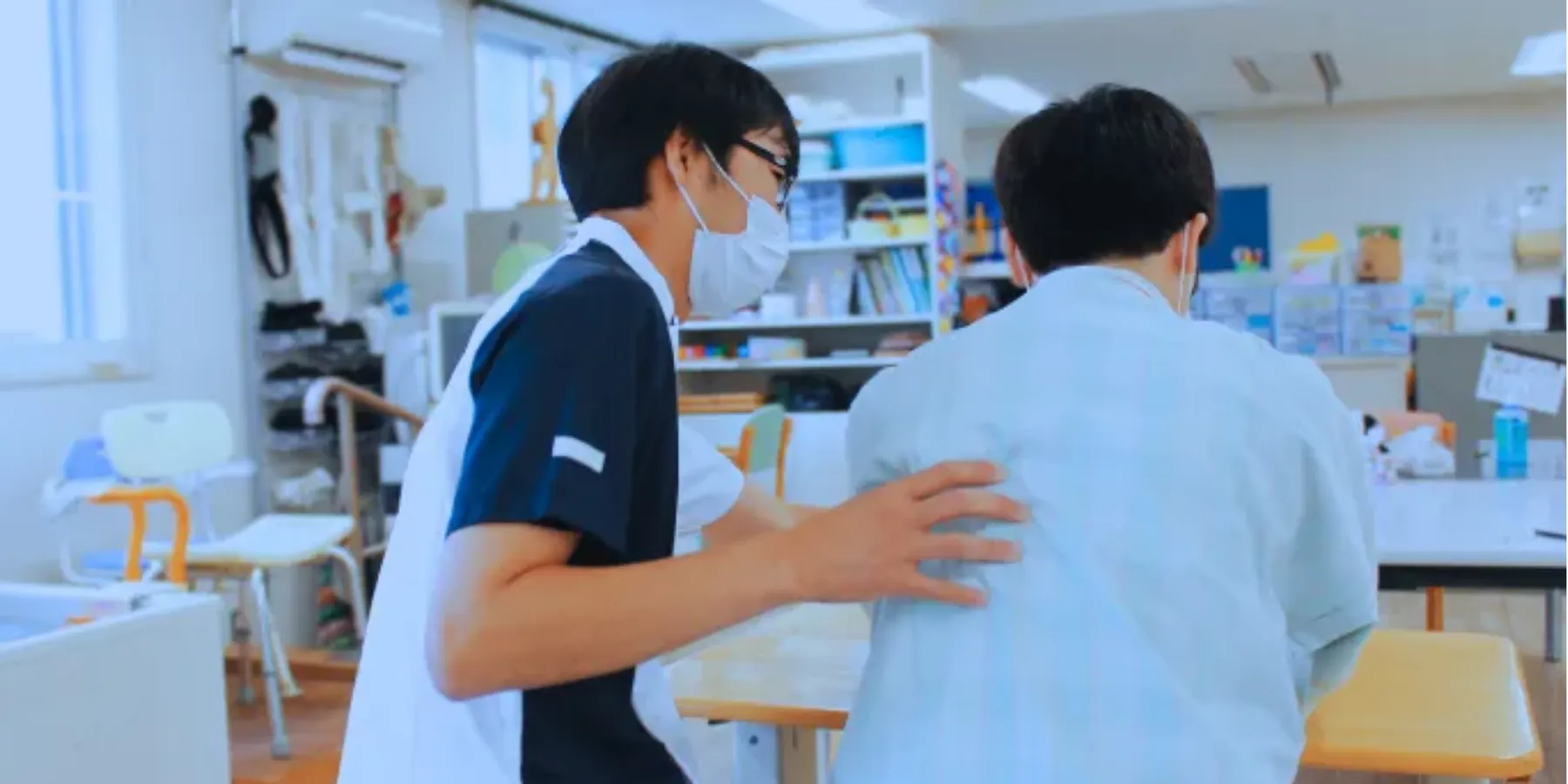

理学療法(PT)

オーダーメイドのリハビリテーション

理学療法では、寝返り座位、立ち上がり、歩行という基本動作能力の回復や維持を目的に運動療法などをおこないます。

科学的根拠に基づいた効果の高い治療法を取り入れて、伝統的な理学療法とテクノロジーを融合させ、一人一人に合わせた「オーダーメードのリハビリテーション」を目指しています。

理学療法士は37名

![]()

歩行のプロフェッショナル

治療効果の高い機器を積極的に導入し、効率の良いリハビリテーションを行える体制を整えています。

![]()

根拠に基づいたプログラム

拡散テンソル画像などの脳画像を見ながらリハビリの効果を検証し、根拠に基づいてプログラムを立てています。

資格取得

- 認定理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、回復期セラピストマネージャー、北海道理学療法協会後志支部教育部学術委員、臨床実習指導者認定など

- 公益法人社団日本理学療法士協会 「2024 職場における腰痛予防宣言!」金メダル認定

作業療法(OT)

その人らしい暮らしの実現

患者様の一人ひとりの目標や生活環境に寄り添った支援を行っています。

特に、身体機能の改善、高次脳機能障害への対応、脳卒中後の自動車運転再開に向けた評価などに力を入れています。

作学療法士は36名

![]()

生活環境への配慮

在宅復帰や地域での生活を見据え、実際の生活場面での外出訓練や家屋調査、家族指導などの支援を提供しています。

![]()

専門的な評価と訓練

身体機能の評価や高次脳機能障害への対応、脳卒中後の自動車運転評価など専門的な知識と技術を活用した支援を行います。

資格取得

- 認定作業療法士、回復期セラピストマネージャー、MTDLP指導者、AMPS認定評価者、福祉住環境コーディネーター2級、臨床実習指導者認定、福祉用具プランナー、認知症サポーターなど

言語療法(ST)

人とのつながりをリハビリテーションで

言語聴覚士は『言葉の障害』や『食べること・飲み込むこと』つまり摂食嚥下障害の治療をしています。脳の病気や外傷による、うまく話せない・話が理解できない等コミュニケーションの問題や食べにくい・うまく飲み込めない等の嚥下障害を支援します。積極的なリハビリテーションと退院後の生活を見据えた実用的な指導で関わります。

言学聴覚士は15名

![]()

言葉の代弁者としてサポート

うまく話せない、読めない、書けない、伝えられないという言葉の障害に対して、リハビリテーションと言葉の代弁者としてサポートします。

![]()

美味しく食べられるようアプローチ

むせる、飲み込めない方に対し、どうすれば安全に食べられるか工夫します。リハビリテーションで美味しく食べ続けられるようアプローチします。

資格取得

- 認定言語聴覚士、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、離乳食コーディネーター、臨床実習指導者認定など

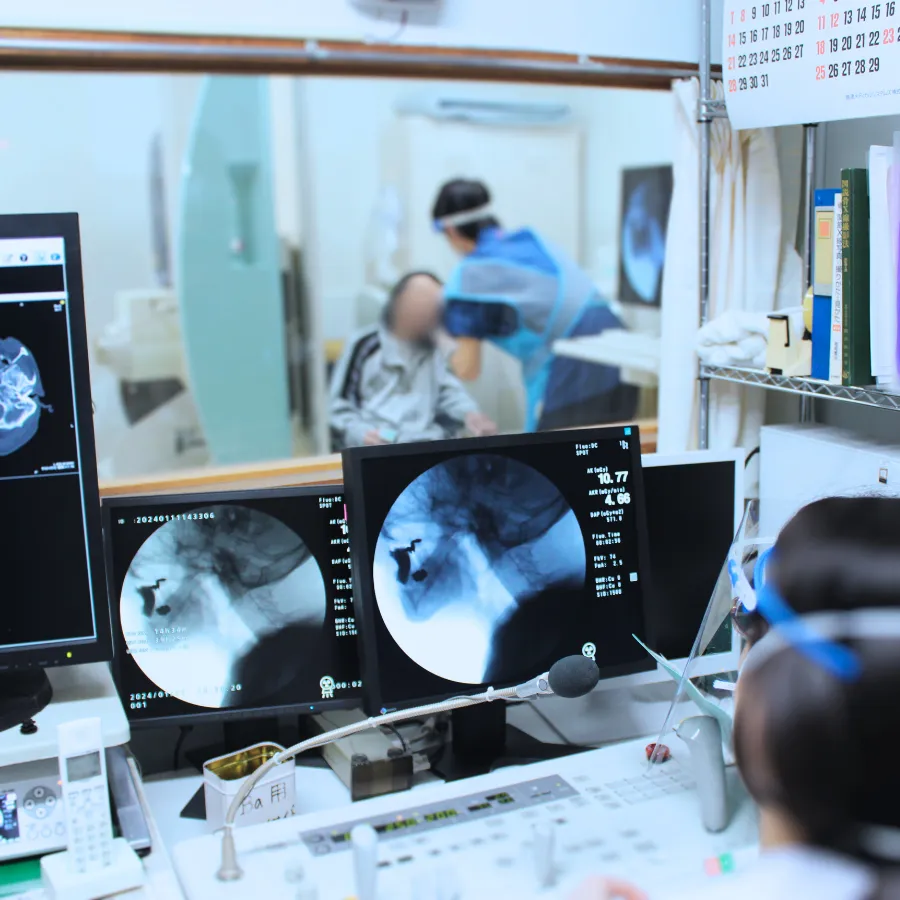

嚥下機能検査を行っています

加齢による筋力低下、脳卒中や神経難病などの脳血管障害で、ノドの機能に制限が生じる摂食嚥下障害を引き起こすことがあります。当院では食べること・飲み込むことの評価とリハビリテーションに力を入れています。

嚥下造影検査(VF)

少量のバリウムを混ぜた食品を食べていただき、X線でノドや食道の動きを調べます。

嚥下障害の有無や口・食道の動きを評価し、安全に食べられるものや手段を検討します。

嚥下内視鏡検査(VE)

内視鏡カメラを挿入し、ノドの動きを評価します。

唾液を飲み込めない方、唾液誤嚥している方、車いす乗車が難しい方、意識障害がある方等も検査ができます。

間接訓練・直接訓練

上手に飲み込めない場合、食べ物を使用しない間接訓練を行い、喉のトレーニングを積み重ねます。それから少しずつ、食べ物を使用する直接訓練に移行していきます。口腔内を清潔に保つ手技やカプサイシンなどで刺激を加える治療も併用します。

嚥下訓練

色々な道具を使用したり、飲み込みの回数を多く重ねることがリハビリになります。

適応する方には、rPMS(反復末梢磁気刺激)を使って、嚥下に大事な筋肉を刺激します。

医療法人ひまわり会 札樽病院

医療法人ひまわり会 札樽病院